Die Emanzipation der Kultfiguren oder: Was geschieht, wenn Zwingli über den Zaun blickt? – Betrachtungen über den Zorn auf Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler

Die Emanzipation der Kultfiguren

oder

Was geschieht, wenn Zwingli über den Zaun blickt?

Betrachtungen über den Zorn auf Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler

Text für Transit-Buch (ca. 6 Seiten auf Mitte September)

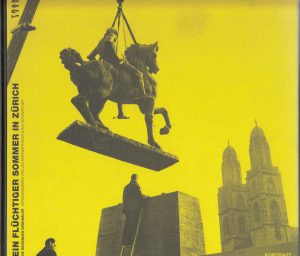

„Die Einzigartigkeit des Kunstwerks ist identisch mit seinem Eingebettetsein in den Zusammenhang der Tradition. Diese Tradition selber ist freilich etwas durchaus Lebendiges, etwas ausserordentlich Wandelbares“[1], hielt Walter Benjamin zu Beginn des IV. Teils seines grossen Essai aus dem Jahr 1934/35 fest. Teilweise erscheint mir dieser wie ein voraus verfasster Kommentar zu den Zürcher Aktionen von „Transit“ im Sommer 1999. Dass die Starrheit und Unantastbarkeit der Standbilder auf ihren Sockeln aufgebrochen werden konnte, dass sie dadurch eine „taktile Qualität“, wie Benjamin schrieb, und eine „Lebendigkeit“ erhielten, die deren „Eingebettetsein in den Zusammenhang der Tradition“ erst aufscheinen liess (und dadurch befragbar machte), hängt nicht zuletzt mit den vielartigen spielerischen, säkularen Ritualen von „Transit“ zusammen, durch welche die Bedeutung der Standbilder ins Licht der Aktualität gestellt wurde, sowohl die Bedeutung der historischen Gestalt, deren Verherrlichung das Monument dient, als auch jene der symbolischen Repräsentanz kultureller, politischer, religiöser und wirtschaftlicher Werte, zu deren „Sakralisierung“ das Monument gebraucht wurde.

Dass den Standbildern tatsächlich eine, wie auch immer verstandene „sakrale“ Funktion zukam, sowohl den historischen Gestalten wie deren Zweckverwendung als symbolische „Prälaten“[2] scheinbar unantastbarer Werte, dass sie dadurch zu Kultfiguren wurden, ob es um Escher als massgeblichen Vertreter einer kapitalistisch-technologischen Fortschrittsideologie geht, oder um Pestalozzi als Symbolfigur der Erziehung zum nützlichen Staatsbürger (ausschliesslich männlich), oder um Waldmann als heroïschen Repräsentanten eines kämpferischen Patriotismus, oder um Zwingli als Begründer und Bewacher der strengen Moral des dominanten, landeskirchlichen Protestantismus, wird eigentlich erst im Protest auf deren Sockelenthebung deutlich. Die Sockelenthebung bedeutet ja Versetzung ins „pro-fanum“[3], buchstäblich in den „Vorraum des Sakralen“, in den „Vorhof des Tempels“, welcher der Raum der Notdurft und des gewöhnlichen Broterwerbs ist, der alltäglichen Geschäfte, der Betrügereien und der Konflikte, der ungestillten Bedürfnisse der Menschen, aber auch der Raum ihrer Eigenverantwortung, ihres Scheiterns und ihres immer wieder versuchten Neugbeginns, kurz ihrer möglichen Freiheit.

Wenn nun Kultfiguren von ihren Sockeln befreit werden, wenn sie, ihrer sakralen Überhöhung enthoben, auf Menschenmass reduziert, in den Raum des profanen Zusammenlebens hineingestellt werden, geschieht ein Akt der Emanzipation. Die entsakralisierten Kultfiguren werden wieder zu gewöhnlichen Standbildern. Sie erleben eine Veränderung, die ihnen den Nimbus[4] der Entrückung wegnimmt und die sie in die partizipative Aktualität der Stadt und ihrer Menschen hineinversetzt. Beides bedeutet Emanzipation.

Emanzipation – ursprünglich die im römischen Recht vorgesehene Freilassung des Sohnes aus der väterlichen „Behändigung“[5], in Analogie dazu jede Befreiung aus patriarchaler Verfügungsmacht – hat jedoch unterschiedliche Folgen. Einerseits beflügelt sie als Schritt in die Freiheit die Phantasie sowie das Urteils- und Handlungsvermögen, andererseits weckt sie auch Ängste, die der gefühlsmässige Ausdruck der Überforderung angesichts der Infragestellung oder des Verlusts autoritärer Einbindungen sind. Bei der Sommeraktion von „Transit“ sind zwar die vier Kultfiguren die „Subjekte“ der Befreiung, doch die emanzipatorische Herausforderung richtet sich an die kultgewohnten, kultunterworfenen[6] Betrachter und Betrachterinnen der unversehens entthronten Standbilder. Bei diesen wird eine ganze Palette von Gefühlen geweckt, die vom Staunen oder gar von der Erheiterung bis zu schweren Verunsicherungen und Ängsten reichen, wobei die Ängste weniger die Bronzeskulpturen selber betreffen als die bürgerlichen Werte, die sie repäsentieren. Gerade Menschen, die ihre Sozialisation in rigiden Unterwerfungsstrukturen nie in Frage gestellt haben, die über eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten verfügen, die nie eine Entthronisation gewagt haben, die sich vor der eigenen – wie vor fremder – Freiheit fürchten, bestehen auf der Unantastbarkeit festgefügter Werte. Deren Repräsentation muss unverrückbar bleiben, als Garantie der Sicherheit.

Da die regressiven Gefühle der Angst und Ohnmacht aber schwer zu ertragen sind, verkehren sie sich angesichts der Emanzipation der Kultfiguren in Aggression, die sich gegen die „Täter“ und „Täterinnen“ der „Profanation“ richtet: gegen die Intellektuellen und Künstlerinnen, die – mit offizieller Genehmigung und finanzieller Unterstützung durch die Stadtregierung – ihr libertinöses Spiel mit den Kultfiguren treiben. Und dass die Behörden diese Aktion nicht verbieten oder gar mit Polizeigewalt verhindern, sondern dafür noch Geld zur Verfügung stellen, verdoppelt das Gefühl der Empörung bei jenen, die den freudlosen Ernst der Unterwerfung unter Sockelhelden verteidigen, weil sie spielerische Freiheit nicht kennen. Geld ist ein mächtiger „trigger“ für ihre aggressiven Gefühle, die sich unbeschönigt in einer Mischung von Hähme und Zorn zeigen, genährt durch die Erbitterung über die ihrer Meinung nach „hirnrissige“ Verwendung von Steuergeldern, zu welchen sie ja auch ihren Beitrag leisten, über den „Affront“, wie es in Zuschriften heisst, der ihnen damit angetan wird. Es ist, als ob gerade ihr Steuerbeitrag von den Intellekutellen und Künstlerinnen mit dem Segen der Stadt veruntreut würde. Sie fühlen sich frustriert und verraten.

Im säkularen „pro-fanum“ der pulsierenden, sich verändernden Stadt, kann „Tradition“ die ursprüngliche Bedeutung des „tradere“, resp. des Übergebens und Weitergebens einer gehaltvollen Information – einer Botschaft – in der auch von Benjamin gemeinten Lebendigkeit gewinnen. Diese tradierte „Botschaft“ muss selber die Veränderung zulassen, bis ins Nochnicht hinein, da die Aktualität immer schon dem Gemachten und damit der Vergangenheit angehört. Was in der Tat spannend war zu prüfen, war, ob die Standbilder an den Nahtstellen der Veränderung, auf Baustellen, mitten im Kreis 4 oder 5, oder zwischen den Gleisen, oder bei einem Grosseinkaufszentrum nahe der Autobahn, auf selber Höhe wie die müden Passantinnen nach Arbeitsschluss, ob sie da die Lebendigkeit aushalten und eventuell sogar von „Reflexen der Zukunft durchzittert werden“[7], als wären sie hinsichtlich ihrer Bedeutung noch nicht fertig geschaffen.

Nachdem die vier Standbilder von ihrer kultischen Sockelhöhe losgeschraubt, resp. befreit waren, buchstäblich, waren sie zwar nicht länger hoch entrückte Kultfiguren, doch blieb ihre Bedeutung in der vorweg sich gestaltenden Aktualität trotzdem unklar. Was sich schnell feststellen liess, war, dass die Entsakralisierung mit einer Versinnlichung der vier in Bronze gegossenen Männer einherging, und dass mit der Aufhebung der Ferne eine Verminderung der Entfremdung der Standbilder geschah (auch wenn in der Pressepolemik gerade das Gegenteil behauptet wurde). Emanzipation ist immer nachhaltig entfremdungsvermindernd. Die Frage, die sich stellt, ist, wie sich dies im säkularen Ritual zeigt. Und genau damit geraten wir in die Nähe einer spekulativen „Sinngebung“, resp. einer überraschenden, eventuell so nicht intendierten – Dialektik der Sockelenthebung.

Als zum Beispiel die Zwinglistatue nach ihrer Reise durch die Stadt über den Absperrzaun aufs Brachland schaute, das, von Kamille und Johanniskraut überwuchert, in Bälde aufgebaggert sein würde, um die Fundamente des grossen Wohn- und Arbeitsprojekts Kraftwerk I aufzunehmen, und das für einen Sommernachmittag zum Festplatz für Kinder, Erwachsene und eine Gruppe junger Musizierender wurde, erinnerte ich mich der der Aussage Walter Benjamins zum „säkularisierten Ritual“, durch welches die „Aura eines Kunstwerks“ [8]spürbar wird. Ein Gegenstand werde überhaupt erst durch das säkularisierte Ritual zum Kultbild oder zur Kultfigur. Merkwürdigerweise hatte ich genau dieses Empfinden, angesichts des entthronten Reformators, der hinter dem Absperrzaun das „terrain vague“ des improvisierten Festplatzes überblickte, die pavillonartigen weissen Sommerzelte mit den Getränken und Kuchen, die schwarz gekleideten, in Konzertformation nahe beieinander stehenden jungen Sängerinnen und Sänger, den Dirigenten und das Orchester, die herumtobenden Kinder zwischen den von der weissen Hitze sich matt zulächelnden, spärlich plaudernden Erwachsenen. Alles Menschliche erschien mir in seiner Flüchtigkeit durch die spürbare Präsenz der bronzenen Erscheinung hinter dem Zaun durchschaut. Der strenge Blick des schwarzen Kirchenmannes liess die verschwitzten Buben, die unter der brennenden Sonne Wasser aus dem Gummischlauch in Ballone abfüllten, um sich gegenseitig anzuspritzen, dies wie in lustvoller Übertretung tun. Ich hörte den einen zum anderen sagen: „Der schaut uns ständig an“, und sie kehrten ihm den Rücken zu, um ihr Spiel zu spielen.

Nie hatte das Standbild diese einschüchternde Würde verkörpert, solange es festgeschraubt auf dem hohen Sockel an seinem angestammten Platz im Schatten der Wasserkirche stand. Die Nähe liess es erst unnahbar und dadurch irgenwie sakral werden. Geschah damit nicht gerade die Umkehrung der intendierten Emanzipation? Und welche Funktion erfüllt „Transit“ dadurch in der Stadt selber? Was bewirkt das spielerische säkulare Ritual in seiner Dialektik?

Die Stadt ist ein Ort der unaufhörlichen Veränderung. Die Veränderungen erfolgen zumeist nach Kriterien des Notwendigen und Nützlichen, entsprechend den zweckgebundenen Erfordernissen ihrer Bewohnerinnnen und Bewohner. Wohnhäuser, Strassen, Schulen und Hochschulen, Bahnhöfe, Marktplätze und Läden, auch Gotteshäuser, Friedhöfe und manchmal sogar Pärke werden gebaut, verändert, erweitert und vergrössert, modernisiert oder abgerissen. Je mehr Menschen am Nutzen der Veränderungen teilhaben, umso stärker erwächst in der Stadt das Gefühl, sie sei eine Art Gemeineigentum, obwohl Grund und Boden, auch die darauf errichteten einzelnen Häuser zum grossen Teil Privateigentum sind, und obwohl sie häufig von den Eigentümern alleine genutzt und bewohnt werden. Andere Häuser aber werden von vielen Menschen genutzt, die, ohne dass sie einen intendierten Zusammenhang untereinander hätten, dadurch zeitweise eine Geschichtlichkeit teilen. Wer über längere Zeit in einem grossen, vielgeschossigen Miethaus lebt, entdeckt, dass allmählich über die gemeinsame Hausnummer, über die gemeinsamem Treppen und Kellerräume, über den gemeinsam zu ertragenden Strassenlärm oder über die Bise, denen das Haus ausgesetzt ist, ein noch spezifischeres Gefühl des geteilten Gemeinsamen als der Stadt gegenüber aufkommt, mit Zuwendungen und Abgrenzungen, möglicherweise sogar mit Feindseligkeit, aber zumeist in einer lebendigen Vielfalt. In den Miethäusern mischt sich das Private und Individuelle mit dem gemeinsamen Interesse, das darin besteht, dass das Zusammenleben für die vielen Verschiedenen, die alle das Haus bewohnen, erträglich sein muss.

Eine durch ähnliche – sowohl individuelle wie allgemeine – Interessen geleitete Vernunft regelt die Benutzung der Strassen, Plätze, Bahnhöfe und übrigen öffentlichen Räume, solange die damit verbundenen Regeln als Spielregeln – und nicht als Massregelungen – wahrgenommen werden. Je breiter die Gestaltungs- und Nutzungspartizipation der vielen Verschiedenen am Lebensraum der Stadt ist, umso angstfreier und umso gewaltfreier ist das Zusammenleben. Dass sich dabei eine Ethik der reziproken Sorgfalt, des wechselseitigen Respekts, letztlich der Friedenspragmatik umsetzt, kann nicht postuliert, sondern nur festgestellt werden. Leider ist es jedoch zumeist deren Verkehrung in Rücksichtslosigkeit, in versteckte oder offene Brutalität und Repression, die den leidvollen Mangel an guten, partizipativen Spielregeln aufdeckt, vor allem den Mangel an einer Ethik der menschlichen Sorgfalt, die selbst für die Wehrlosesten im multiplen Zusammenleben, für die Kindern, den öffentlichen Raum als Lebensraum nutzbar werden liesse.

Die spürbarsten Veränderungen in der Stadt erfolgen leider nicht nach Massgabe der menschlichen Bedürfnisse, vor allem nicht jener der Kinder, sondern in Funktion von Macht und Geld. Die massgeblichen Triebkräfte hinter diesen Veränderungen sind Wirtschaftsinteressen, Mehrwertsteigerung, Bodenverteuerung, technologische Entwicklungen und zunehmende Mobilisierung. Diesen Veränderungen und den daraus entstehenden Folgen sind die Mehrzahl der Menschen, die in der Stadt wohnen und arbeiten, unterworfen, ohne dass sie einen Gewinn davon hätten und ohne dass sie diese mitbeeinflussen könnten. Die wenigsten sitzen an den Schalthebeln der Macht oder in den immisionsgeschützten Villen der privilegierten Quartiere. Zwar sind sie als Stadtbewohnerinnen und –bewohner, sofern sie nicht ausländische Pässe haben oder Kinder und Jugendliche sind, der „Souverän“ der Stadt. Sie können Einsprachen erheben oder über gewisse Veränderungen abstimmen. Aber wenn Geschäftshäuser ausgekernt oder deren Fassaden renoviert werden, wenn deswegen Gehsteige während Monaten unbegehbar sind, oder wenn Quartiere veröden, weil Quartierrestaurants, und –cafés durch „Gastroketten“ übernommen werden, oder wenn kleine Läden und Handwerksbetriebe, die über Generationen für den täglichen Bedarf und für den Austausch zwischen den Menschen wichtig waren, wegen der wachsenden Standortkosten schliessen müssen und durch modische Boutiquen verdrängt werden, oder wenn ältere Wohnhäuser abgerissen, wenn Bäume gefällt und Quartierstrassen zu Stadtautobahnen werden, wenn die Menschen die Mieten nicht mehr zahlen oder den Lärm nicht mehr ertragen können, wenn sie sich nicht mehr heimisch fühlen, wenn der Schulweg für die Kinder immer gefährlicher und die Spielmöglichkeiten im Quartier immer eingeschränkter und monotoner werden, wenn die Warenflut und damit der Müll immer mehr anwachsen, gibt der politische „Souverän“ zumeist klein bei. Die Menschen resignieren. Ein Teil der Stadtbewohnerinnen und -bewohner ziehen weg, andere werden vergrämt und feindselig. Die Jungen begehren manchmal auf, besetzen Häuser und machen Demonstrationen, nicht weil sie eine Verdörflichung der Stadt wünschen, keineswegs, aber weil sie in der Stadt wirklich leben möchten, tagtäglich, nicht nur an bestimmten, dafür eingeräumten Anlässen und nicht nur an karg bemessenen, zugewiesenen Orten, und weil sie das Bedürfnis haben, die Stadt mitzugestalten, obwohl sie nicht über Geld und Macht verfügen.

Auch die Jugend wünscht die Veränderung der Stadt, aber eine Veränderung in Funktion der der Partizipations- und Geborgenheitsbedürfnisse der Menschen, die in ihrer Verschiedenheit zusammenleben. Sie wünscht eine kulturelle Veränderung, eine Veränderung, die nicht dem Kommerz dient, sondern die zum Ausprobieren von Spielregeln und zum Spiel, zum gegenseitigen Austausch von Erfahrungen und Informationen befähigt. Wenn die Jugend aber aufbegehrt, weil sie das Zusammenleben bedroht sieht und weil sie dieses auf ihre Weise verteidigt, folgen Repressionen und Sanktionen auf den Fuss. Die Stadt ist ein Ort der schnellen und brutal realisierten Gewalt. Wenn ich den zum Teil vergitterten Auslagen in den teueren Einkaufsstrassen entlanggehe, erinnere ich mich regelmässig an die 80er-Unruhen und an die von den Schlagstöcken und vom Tränengas der Polizei maltraitierten jungen Menschen, denen Angst, Wut und trotzige Ohnmacht zu Beginn der Samstagnachmittage, wenn es wieder losging, ins Gesicht geschrieben stand. Und ich erinnere mich an die Isolation der wenigen Intellektuellen, die sich mit ihrer Präsenz und mit ihrer Sprache für die Jugendlichen zur Wehr setzten und gegen die Gewalt anstanden, gleichzeitig aber deren Ohnmacht teilten. Waldmann und Zwingli, Pestalozzi und Escher schauten damals von ihren Sockeln herunter dem bösen Treiben zu, aus grosser Distanz, sei es diesseits und jenseits der Limmat, sei es im Bereich der Bahnhofstrasse, wo überall Tränengas und Wasserwerfer die Jugendlichen weinen machten und sie vertrieben, als seien sie lästige Insekten.

Im Sommer 1999, als die vier Standbilder ihre Sockel verliessen und sich die Stadt aus einer anderen Perspektive anschauten, wurde dies zum Glück nicht mit Polizeigewalt verhindert, sondern geschah, wie ich schon festgestellt habe, mit Zustimmung der Stadtregierung. Dass die Aktion der Intellektuellen diesmal offiziellerweise willkommen geheissen, von der breiten Bevölkerun aber ignoriert oder zumeist feindselig kritisiert wurde, muss auch im Kontext der Bedeutung des öffentlichen Raums, im politischen Kontext untersucht werden. Ich denke, dass sich dadurch eine weitere Erklärung für die reaktionäre Ablehnung durch die breite Bevölkerung anbietet, die bedeutungsvoll ist, zusätzlich zum ängstigenden emanzipatorischen Effekt der von „Transit“ an den wertbesetzten Standbildern vorgenommenen säkularen Rituale. Ich vermute, dass die oben geschilderte, immer eingeschränktere Partizipationsmöglichkeit an der Gestaltung des öffentlichen Raums bewirkt, dass diejenigen, die sie tatsächlich – spielerisch – wahrnehmen, als Usurpatoren und –torinnen wahrgenommen und zu solchen deklariert werden, in Umkehrung der tatsächlichen Verhältnisse: nicht weil sie etwas am öffentlichen Raum verändern, sondern wie sie es tun, resp. weil sie, die nicht an den Schalthebeln der Macht sitzen, es spielerisch tun. Dahinter steht eine politisch schwerwiegende Verkehrung des Verständnisses von Freiheit.

Freiheit wird zunehmend auf den privaten Raum reduziert, wo sie mehr und mehr zur Konsum“freiheit“ verkümmert, während Freiheit im öffentlichen Raum als Privileg der Mächtigen verstanden wird. Die autoritär-submissive Identifikation mit diesen, selbst im offenkundigen Missbrauch, kompensiert die eigene Handlungsunfähigkeit der Vielen, die sich auf eine zum Teil hedonistisch verbrämte, aber von grossen Frustrationen geprägte Privatheit, kurz aufs angepasste Überleben auf knappem Raum beschränken. Dadurch aber werden in einem schleichenden Prozess totalitäre Voraussetzungen geschaffen, die heute schon im Anwachsen der populistischen Parteien wie im Überhandnehmen skrupelloser Wirtschaftsinteressen im Bereich des Politischen manifest werden. Und all dies, behaupten die Interessenvertreter der Wirtschaft wie die populistischen Drahtzieher und ihre Mitläufer und Mitläuferinnen, geschehe unter Wahrung der Demokratie. Leider ist dies nicht Unfug, sondern gehört tatsächlich zum demokratischen System der Mehrheitsbildung, das, wie geschichtlich bewiesen ist, aus Resignation oder aus Kalkül in den totalitären Missbrauch führen kann. Wenn nun Einzelne, die ihre Freiheit auf unabhängige Weise im öffentlichen Raum wahrnehmen, ob im Namen der Kunst oder der Gerechtigkeit, ohne dass sie dadurch irgendwem Schaden zufügten, ob sie Kultfiguren entthronen und so dem lebendigen Alltag aussetzen, oder ob sie für ausgegrenzte Asylsuchende, für Kinder und andere schutzbedürftige Schwache einstehen, wenn sie deswegen ausgebuht oder angegriffen werden, macht dies den prekären Zustand von Freiheit und die prekäre Qualität des Zusammenlebens in der Stadt deutlich.

Die politische Bedeutung der Unterstützung von „Transit“ durch die stadtzürcherische Regierung kann daher nicht genug betont werden. Sie ist ein Zeichen der Ermutigung für diejenigen, die gegen den Bierernst und die Gewalt in der Stadt etwas Spielerisches vorkehren, die sich gegen den überhandnehmenden, angstbesetzten und veränderungsfeindlichen Rechtstrend zusammenschliessen, und die es wagen, eine Entthronung reaktionär besetzter Traditionsfiguren vorzunehmen, um sich so auf die missbrauchsfreie Möglichkeit der Auslotung von Werten, wie sie von Waldmann und Zwingli, von Pestalozzi und Escher vielleicht auch vertreten wurden, einzulassen. Was als spekulative Sinngebung mit der „Transit“-Aktion einherging, aber vorerst unklar blieb, bestätigte sich vorweg im Lauf des Sommers als Dialektik der Tradition und dadurch als tatsächliche Emanzipation der Kultfiguren, welche zwar Bronzegestalten blieben, aber zu etwas wandelbar Sinnliches, beinah Lebendiges annahmen, das einen besondern Blick und eine besondere Sorgfalt forderte, ob auf den Transportflächen der Lastwagen, ob an den verschiedenen Nahtstellen der Stadt, zwischen den Gleisen, am Rand der Baustellen, oder mitten im Kreis 4 oder Kreis 5, ob an der Flanke eines Grosseinkaufzentrums nahe der Autobahn, immer auf Menschenhöhe, unter Passanten und Passantinnen, Einheimischen und Fremden.

„Transit“ ist, denke ich, mehr als ein intellektuelles Sommerspiel, ist zugleich Anstoss zu einem politischen Prozess der Rückgewinnung des politischen Raums für die Freiheit der vielen verschiedenen Menschen, die in der Stadt zusammenleben.

[1] Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Edition Suhrkamp 26, S.16

[2] vom lateinischen praeferre: vorantragen, vorführen (das Partizip „ praelatus“ hat auch die Bedeutung von „vorzüglich“).

[3] „fanum“ bedeutet im Lateinischen „geweihter Ort, Heiligtum“, und die Präposition „pro“ bedeutet „vor“, so dass das „pro-fanum“ als der alltägliche, der nicht „heilige“ Ort verstanden werden kann, den die Stadt in ihrer lebendigen Vielfalt jenseits des Sockels ist.

[4] Im Lateinischen die Wolke, die Nebelhülle, die das Sakrale umhüllt, auch der Heiligenschein.

[5] Im Lateinischen bedeutete „mancipatio“ Eigentumsübertragung, uneingeschränkte Verfügungsgewalt durch Verkauf, und e(x)-mancipatio Aufhebung dieses Eigentumsverhältnisses. Der Begriff entstand aus der Zusammensetzung von manus (Hand) und capere (ergreifen).

[6] Subjekt, verstanden als autonomes Individuum, hat eine interessante Bedeutungsumkehrung durchgemacht, bedeutete doch sub-iectum (aus der Zusammensetzung von sub und iacere, sub-icere) das darunter Gelegte, das Unterworfene.

[7] André Breton, zitiert durch Walter Benjamin, Par. XIV, S. 36 a.a.O.

[8] Unter der „Aura“ versteht Benjamin die „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Sie stellt nichts anderes dar als die Formulierung des Kultwerts des Kunstwerks in Kategorien der raum-zeitlichen Wahrnehmung. Ferne ist das Gegenteil von Nähe. Das wesentlich Ferne ist das Unnahbare. In der Tat ist Unnahbarkeit eine Hauptqualität des Kultbildes. Es bleibt seiner Natur nach ‚Ferne, so nah es sein mag‘. Die Nähe, die man seiner Materie abzugewinnen vermag, tut der Ferne nicht Abbruch, die es nach seiner Erscheinung bewahrt“. S. 16 a.a.O.

Wird geladen …

Wird geladen …

Wird geladen …

Wird geladen …

Wird geladen …

Wird geladen …