Väterliche Erbschaften – Universität Bern Salongespräche WS 2007-2008

Wird geladen …

Wird geladen …

Universität Bern

Salongespräche WS 2007-2008

“In allem meinem Denken stand ich unter Deinem schweren Druck”, heisst es in Franz Kafkas “Brief an den Vater”, der nie an diesen gelangte. Kritik und Klage standen dem Sohn nicht zu, das Gefühl von Schuld, von Ungenügen und Versäumnis, von noch mehr Schuld zermalmten ihn. Dagegen findet sich in René Char’s Aphorismen, dass “unserer Erbschaft keinerlei Testament vorausgegangen ist”, es liege an uns Menschen, damit umzugehen.

Die Vater-Sohnbeziehung wird in diesem Semester Gegenstand der philosophischen und psychoanalytischen Untersuchungen sein. Jeder Vater ist Sohn eines Vaters, der auf den Sohn und dieser auf den nächsten ein Tabu hierarchischer Macht überträgt, ob er präsent sei oder ob er fehle. Was über älteste Mythologie in der abendländischen Kultur mit der Schöpfungsmacht des göttlichen Urvaters begann, setzte sich innerhalb der patriarchalen Strukturen in der Wiederholung von Gehorsamsforderung und Strafe, von Rache und Ohnmacht, von Mangel und Verherrlichung oder von einer anderen, eventuell tatsächlich schöpferischen Entwicklung fort.

Doch wie und warum? Wie viel Angst und hemmende Unterdrückung oder wie viel Ansporn, Widerstand und letztlich Freiheit verbindet sich mit dem Tabu gegenüber väterlicher Macht oder Gewalt, die als väterliche Liebe erklärt wird? Was geht mit der Infragestellung des Tabus einher? Wie wird der mangelnde Vater erlebt? Wie wirkt sich die Vaterbeziehung in der Beziehung zum eigenen Ich, in der Beziehung zur Mutter und weiteren Familienmitgliedern oder in anderen Beziehungen aus, die durch hierarchische Strukturen bestimmt werden? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der individuellen Vaterbeziehung und kollektiven Entwicklungen? Warum ist Vertrauen eine seltene Tatsache?

Eine kleine Auswahl von Texten – insbesondere von und in Zusammenhang von Sigmund Freud, Franz Kafka, Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, Hannah Arendt, René Char etc. -, werden die sechs Abende begleiten. Immer bleibt Zeit für die persönlichen Betrachtungen und Überlegungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Weiterbildung.

Herkunftsgeschichte – Vatergeschichte

- Vorlesung

Jeder Vater ist Sohn eines Vaters, der selber Sohn eines Vaters ist, oft eines unbekannten, entschwundenen, abwesenden Vaters, trotzdem eines Vaters, durch dessen Zeugungskraft ein Kind geschaffen wird, im mütterlichen Leib getragen und aus ihm geboren, durch mütterliche Nähe gross gezogen, Töchter und Söhne, die im menschlichen Beziehungsgeflecht wieder zu Vätern werden und zu Müttern, weiter und weiter zurück bis zu den nicht mehr benennbaren Anfängen und weiter voran bis in die Jetztzeit und weiter. Töchter und Mütter, ja die ganze Komplexität in der Herkunfts-, Entwicklungs- und Beziehungsgeschichte von Frauen war in den Untersuchungen der vergangenen Jahre für mich von zentraler Bedeutung. Der Einfluss der Väter – der gewaltigen, ängstigenden Väter, der schützenden, vorbildlichen Väter, der fehlenden Väter – wurde beachtet, jedoch nicht in der transgenerationellen patriarchalen Abfolge mit dem ganzen hierarchischen Geflecht, das in die ältesten Mythologien zurückreicht, das aus den Familiensystemen in die Religionen sowie in die staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herrschaftsstrukturen übersetzt wurde und das weiterwirkt. Diesen Zusammenhängen nachzugehen, insbesondere der Frage, wie die nicht wählbare väterliche Erbschaft sich auswirkt, wie sie angenommen werden kann, mit wie viel Freiheit sie umgesetzt, erweitert und verändert werden kann, erscheint mir wichtig.

Ich werde dabei einerseits meine persönlichen Arbeitsergebnisse, andererseits veröffentlichte Texte, die Zeugnis persönlicher Erfahrungen oder wissenschaftliche Kenntnisse sind, miteinander in Verbindung bringen. Die psychoanalytische Arbeit ermöglicht eine ebenso weite und vertiefte Verarbeitung vielfältiger Vaterbeziehung wie die grosse Literatur, welche die Bibliotheken füllt. Dabei gibt es kaum ein Dokument, das nicht das Interesse weckt.

Der eigene Vater? In der Kindheit erschien er unerreichbar, gross und fern, unantastbar und fremd, merkwürdig heldenhaft-heilig, ja gottähnlich. Angetastet wurde das Gottähnliche, wenngleich mit Herzklopfen, schon in den Kinderjahren durch Fragen, die offen blieben. Was „Vater“ in seiner Unerreichbarkeit bedeutete, das deckte sich mit „Vater“ in den Gebeten, Gottvater, Vater, die von Erwachsenen ausgesprochen wurden. Wer war gemeint? Wie waren die gleichen „Vater“worte zu verstehen? Ehrfurcht war gefordert, doch warum? Es gab in der Kindheit auf meine Fragen nur die eine Antwort: „Weil es so ist“. Durfte somit nicht hinterfragbar sein, was nicht erreichbar war? Doch was als Gebot erklärt wurde, war das Gebot zu glauben. Kein Gebot konnte Neugier und Wissenshunger stillen. Was bedeuteten Worte? Wie viel Zweifel an Worten war erlaubt?

Wichtig schien mir, ob der unbefriedigenden Antworten mein Fragen nicht verstummen zu lassen. Auch dies war leicht. Gewissensbisse bauten sich auf, sie mussten ertragen werden, ein merkwürdiges Wagnis. Die Ursachen leuchteten nicht ein, die Folgen – vage Androhungen – ebenso wenig.

Was mit dem Kindheitsempfinden einhergegangen war, liess sich in der Gymnasiumszeit mit Erstaunen teilweise erklären, als die Bedeutung des griechischen „hieros“ und ebenso jene von „arche“ zum Lernprogramm gehörten und die Bedeutung der väterlichen Hierarchie – der väterlichen und noch immer gottväterlichen Herrschaft – im Wortkleid durchschaubar wurde, wenngleich in ihrem Inhalt noch lange nicht aufhebbar war.

In den Kinderjahren gehörte die Unerreichbarkeit des Vaters und gleichzeitig die nächste Nähe, die er im Familiensystem bedeutete, zu einer der grossen Widersprüche, in welche auch die Mutter einbezogen wurde. Gefährdet erschien mir ständig das Leben des Vaters, allein schützbar durch die medizinischen Wundermittel der Mutter (Pillen und Einlagen, seltsame Wasser, tropfenweise, separate Mahlzeiten, mittags täglich psst-Ruhe) und durch ihre Bezeichnung „mon chou“, die allein dem Vater galt, auch durch die geheimnisvollen Gerüche, die am frühen Morgen beim Öffnen der elterlichen Schlafzimmertür in den Korridor des oberen Stockwerks drangen. Doch worin lag das Geheimnis, das in sich Gefährdung und Macht – ja Allmacht – verband? Bestand auch zwischen Mutter und Vater, wie ich vermutete, ein „weil es so ist“? – letztlich eine andere nicht hinterfragbare Unerreichbarkeit? Was ich in den Frauengesprächen im litaneimässig täglich wiederholten „mon mari, mon mari“… mithörte, ging mit diesem Geheimnis einher, das ich selber zu klären versuchte.

Ich erinnere mich, wie mir schien, dass die verschiedenen Sprachen mit den Worten auf ungleiche Weise verhüllten oder enthüllten, was gesagt wurde, dass auf jeden Fall in Deutsch deutlicher zum Ausdruck kam, was für die Mutter und für mich als Tochter – vielleicht – das gemeinsam Unerreichbare war. Es war etwas, das mit der Silbe „at“ zusammenhing, dachte ich, die sich sowohl in Gatte wie in Vater findet. Doch diese Silbe war noch in vielen anderen Worten, und so schien mir wichtig, mir die Worte zu merken, um mögliche Erklärungen zu finden: zu Gatte fiel mir Gatter ein, auch hier im Zentrum das „at“ wie in Vater und in Pater – in der Kindheit Männer in schwarzen Röcken -, ebenso in katholisch, in Natur und Nation, in Matrose und Matratze, doch auch in tatsächlich und satt, ebenso im französischen attention-attention und in den fremden Worten, die mir mit „at“ einfielen, etwa in Atlas und Athlet, Atmosphäre, Attrape und in vielen mehr, es waren zu viele Worte, die ich hörte beim Erlauschen von Erwachsenengesprächen (etwa die nächtlichen, kaum verständlichen des Vaters mit anderen Männern hinter der geschlossenen Tür des Herrenzimmers, es war Kriegszeit) und die Worte, die mir begegneten im Büchergestell und die ich hörte am Radio.

Ich las sehr früh und hatte als Älteste von sieben Kindern auch früh schon Pflichten zu erfüllen. Wenn ich unterwegs war vom Haus am Waldrand den Hügel hinunter, einer grauen Fabrik entlang, über den Fluss zur Apotheke, oder dem Fluss entlang in die Stadt zum Nähgeschäft, oder einen anderen Hügel hinauf zum Gemeindehaus mit dem Schalter, durch welchen die Lebensmittelmarken ausgehändigt wurden, so gingen die Worte wie Übersetzungsübungen im Takt meiner Kinderschritte einher. Oft schien mir, wäre ich ein Knabe gewesen wie der bei der Geburt verstorbene Erstgeborene, den ich abgelöst hatte, so hätte ich zum Beispiel die Tür von Vaters Herrenzimmer öffnen und wissen dürfen. Warum war Wissen mir als Tochter mit Verboten verbunden? Wie konnte ich das Gatter übersteigen?

Beinah wortlos und trotzdem näher erschien mir der Vater des Vaters, zurückversetzt hinter seinen Sohn, machtlos und trotzdem nicht ohnmächtig. Keine Ähnlichkeit bestand zwischen ihnen. Eine lange Reise war erfordert, um die örtliche Distanz zu überwinden. Bei den väterlichen Grosseltern verbrachte ich viele Kindheitswochen. Frühmorgens vor Sonnenaufgang und abends nach Sonnenuntergang, wenn meine Schlafzeit begann im kleinen Hinterhofraum, der angehängt war ans Schlafzimmer der Grosseltern, sprach der Grossvater seufzend immer das gleiche Gebet wie ein Kindergedicht, mehr nicht. Fähig war er, wilde Bäume in fruchttragende Bäume zu verwandeln, in ruhigem Rhythmus schnitt er Gras und Korn, stand sicher auf hohen Leitern und pflückte Kirschen oder Mirabellen und Birnen, die nirgendwo besser gediehen als unter seiner Hand. Unter den schönsten Bäumen hatte er eine Bank gebaut. Auf dieser Bank neben ihm wortlos zu sitzen und über die Baumkronen und Wiesen hinweg in die hügelige Weite des Elsass zu blicken, löste ein nicht benennbares Gefühl aus, vielleicht ein Glücksgefühl, ein Gefühl von Zeitlosigkeit.

Meine Neugier im alten Haus der Grosseltern war anders als im Haus von Vater und Mutter, bezog sich nicht auf deren Schlafzimmer und kaum auf den Keller mit dem Eingemachten und dem Sauerkohl, sondern stärker auf den Hühnerhof und die Eier, am stärksten jedoch auf den Estrich unter dem hohen Dachfirst, wo neben Jutesäcken mit Nüssen, Kartoffeln und Korn auch Alben mit Photos und Schachteln voller Postkarten lagen. Es schwebte ein Duft von Erde und von Geschichte in diesem dunkeln Raum mit den winzigen Fenstern. Wer hatte wem was von wo geschrieben? Konnte ich über den Estrich des Grossvaters dem vielen Unbekannten, das meinen Vater einhüllte, näher kommen?

Erkundungshunger und Wissensdurst hatten hohe Preise: schrittweise Erfahrungen, ständige Neugier und Sehnsucht, Denkanstösse und Enttäuschungen, das Glück und das Gewicht wachsender Verantwortung, dunkle Zeiten, helle Momente. Die sokratische Bedeutung von „eros“ ging mit allem Erkunden einher, geht weiter damit einher. Spät im Leben, nach dem plötzlichen Tod der Mutter, waren Auseinandersetzungen mit dem alten Vater möglich. Die innere Freiheit war erstarkt. Das Gewesene und Vergangene war wohl noch zu benennen und zu erfragen, doch gleichzeitig zu akzeptieren. Und das Gegenwärtige und Zukünftige? – es war von seiner Seite her nicht mehr zu gebieten noch zu verbieten, sondern ebenfalls zu akzeptieren. Eine Gleichheit im Wagnis des Nichtwissens? Von Vaters Seite her unmöglich, da er des allmächtig wissenden und strafenden, göttlichen Jenseitsvaters in einer nicht hinterfragbaren Sicherheit des Glaubens bedurfte; meinerseits möglich als Hoffnung – eine Neugier im Zeitlosen -, die sich mit dem Denkkonstrukt von Raum und Zeit als Methode der Lebensordnung weder beschränken noch verwirren liess, schon lange nicht mehr.

War ich vaterlos geworden? Das war nicht möglich, auch nicht nach dem Tod des Vaters. Ein vaterloses Wesen würde zum Konstrukt.

Die Erkundungssuche nach den Vatergeschichten und Muttergeschichten setzte sich fort. Es ist eine transgenerationelle Geschichte, in welche hinein wir versetzt wurden und mit welcher wir vernetzt bleiben. Mit zunehmender Gewissheit verdeutlichte sich die geheimnisvolle Kraft des Lebens als tragende Verbindung zwischen dem eigenen Erdendasein und jenem der Kinder und Grosskinder wie jenem der dahingegangen Generationen und den völkerweiten, zwischenmenschlichen Verbindungen. In ihrer grossen, doppelgeschlechtlichen Bedeutung sowohl im körperlich wie geistig Kreativen ist es die Wirkungskraft von Empfinden, Denken und Tun, von Bedürfnissen und Zielsetzungen, die die gemeinsame Erbschaft bedeutet. Ob ihr ein Testament vorausging, wird von Religionen und Ideologien unterschiedlich erklärt und von einzelnen Menschen im Rekurs auf ihre innere Freiheit unterschiedlich gedeutet, als Glaube und Glaubensverpflichtung oder als Wagnis des Nichtwissens und des je eigenen, suchenden Gestaltens, auch als schwierige und häufig leidvolle Arbeit wie noch das letzte Gespräch mit meinem alten Vater verdeutlichte. Und wie damals stellt sich erneut die Frage, was in Frage gestellt werden darf.

Wir beginnen mit den Aussagen väterlicher Erbschaft aus der Urzeitgeschichte, wie sie vor rund achttausend oder sechstausend Jahren aufgezeichnet, immer wieder nacherzählt und nachgezeichnet wurden, bis zu den jüngsten Übersetzungen, aus welchen ich die mehrmals neu bearbeitete Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig auswählte[1]:

„ER, Gott, sprach: Da, der Mensch ist geworden wie einer im Erkennen von Gut und Böse.

Und nun könnte er gar seine Hand ausschicken und auch vom Baum des Lebens nehmen und essen und in Weltzeit leben. (…)

Der Mensch erkannte Chawwa sein Weib, sie wurde schwanger, und sie gebar den Kajin. Da sprach sie: Kaniti – erworben habe ich mit IHM einen Mann. Sie fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, den Habel. (…)

Nach Verlauf der Tage wars, Kajin brachte von der Frucht des Ackers IHM eine Spende, und auch Habel brachte von den Erstlingen seiner Schafe, von ihrem Fett.

ER achtete auf Habel und seine Spende, auf Kajin und seine Spende achtete er nicht.

Da entflammte Kajin sehr, und sein Antlitz fiel.

ER sprach zu Kajin: Warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist es nicht so: meinst du Gutes, trags hoch, meinst du nichts Gutes aber: vorm Einlass Sünde, ein Lagerer, nach dir seine Begier – du aber walte ihm ob.

Kajin sprach zu Habel, seinem Bruder. Aber dann wars, als sie auf dem Felde waren: Kajin stand auf wider Habel seinen Bruder und tötete ihn. (…)

Und ER legte Kajin ein Zeichen an, dass ihn unerschlagen lasse, allwer ihn fände.

Kajin zog von SEINEM Antlitz hinweg und er wurde sesshaft in Lande Nod, Schweife, östlich von Eden.

Kajin erkannte sein Weib, sie wurde schwanger und gebar den Chanoch. (…)

Dem Chanoch wurde Irad geboren,

Irad zeugte Mechujael,

Mechujael zeugte Metuschael,

Metuschael zeugte Lamech.

Lamech nahm sich zwei Weiber, der Name der einen war Ada, der Name der zweiten Zilla.

Ada gebar den Jabal, der wurde Besitzer von Zelt und Herde.

Der Name seines Bruder war Jubal, der wurde Vater aller Spieler auf Harfe und Flöte.

Und auch Zilla gebar, den Tubal-Kajin, Schärfer allerlei Schneide aus Erz und Eisen.

Tubal-Kajins Schwestr war Naama.

Lamech sprach zu seinen Weibern: Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, Weiber Lamechs , lauscht meinem Spruch: Ja, einen Mann töt ich auf eine Wunde, und einen Knaben für eine Strieme!

Ja, siebenfach wird Kajin geahndet, aber siebenundsiebzigfach Lamech!

Adam erkannte nochmals sein Weib, und sie gebar einen Sohn.

Sie rief seinen Namen: Schet, Setzling! (…)

Auch Schet wurde ein Sohn geboren, er rief seinen Namen Enosch, Menschlein.

Damals begann man den NAMEN auszurufen..

Dies ist die Urkunde der Zeugungen Adams, des Menschen. (…)

Als Adam hundertunddreissig Jahre gelebt hatte, zeugte er in seinem Gleichnis nach seinem Bild und rief ihn mit dem Namen Schet. (…)

Als Schet hundert und fünf Jahre gelebt hatte, zeugte er Enosch. (…)

Als Enosch neunzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Kenan. (…)

Als Kenan siebzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Mahhalalel. (…)

Als Mahalalel sechzig und fünf Jahre lebet hatte, zeugte er Jared. (…)

Als Jared hundert und zweiundsechzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Chanoch. (…)

Als Chanoch fünfundsechzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Metuschalach. (…)

Als Metuschalach hundert und siebenundachtzig Jahre gelebt hatte, zeugte er Lamech. (…)

Als Lamech hundert und zweiundachtzig Jahre gelebt hatte, zeugte er einen Sohn.

Er rief seinen Namen: Noach! – sprechend „Se jenachmenu“ – Dieser wird uns leidtrösten

In unserem Tun und der Beschwernis unserer Hände an dem Acker, den ER verflucht hat.

Und nach Noachs Erzeugung lebte Lamech fünfhundert und fünfundneunzig Jahre,

er zeugte Söhne und Töchter. (…)

Als Noach fünfhundert Jahre alt war,

zeugte Noach den Schem, den Cham und den Jafet. (…).“

In der Folge der Urkatastrophe, jener Überflutung der Erde als Strafe für die Bosheit der Menschen, welche allein Noach und seine Sippe sowie je ein Paar aller animalischen und pflanzlichen Geschöpfe überlebten, geht die Geschichte als Zeugungsgeschichte der Söhne und deren Söhne weiter, deren Namen die Seiten füllen, bis zu Tarach, einem der Sprösslinge Schems, der als ersten Sohn Abram zeugte. Und auch mit ihm geht die Geschichte der Söhne und deren Frauen und der Mägde der Frauen weiter, die immer nur Erwähnung finden, wenn sie Söhne gebären, die als gute oder als böse Stammesväter weiter die Geschichte fortsetzten, bis zu Jaakob, einem der Söhne Jizchaks, mit seinen zwölf Söhnen, die ihm die Töchter Labans, seine zwei Frauen – Lea und deren Magd Bilha sowie Rachel und deren Magd Silpa – geboren hatten, weiter zur Geschichte dieser Söhne, die sich unter einander verfeindeten, da sie von ihrem Vater sich ungleich geliebt fühlten, sodass einer der Söhne Rahels, Joszef, von den Brüdern in einen Brunnen versenkt wurde, der aber von Händlern aus Midjan gefunden, aus dem Loch herausgeholt und an Pozifar, einen Höfling des ägyptischen Pharao, verkauft wurde, ja, mit der Folge der Geschichte Joszefs und seiner Brüder, insbesondere jenes von Binijamin, denen er ermöglichte, über Generationen in Ägypten zu leben und stark zu werden, bis der ägyptische Pharao dieses sich bei ihm vermehrende, von Jaakovs Sohn Joszef und dessen Brüdern abstammende „ebräische“ Volk als Bedrohung empfand und deren Geburtshelferinnen gebot, allein die Töchter am Leben zu lassen und die Söhne zu töten. Da diese sich nicht an das Gebot hielten und es wagten, auch die Söhne am Leben zu lassen, wurde einer der Söhne, der im Schilf in einem Kästlein aus Papyrusrohr versteckt und von einer Magd von Pharaos Tochter gefunden wurde, von dieser gerettet und Moshe genannt, „der hervortauchen lässt“[2].

Die Fortsetzung der Jakob-Josef-Moses-Geschichte ist die Fortsetzung väterlicher Erbschaft, es ist die jüdisch-christliche Geschichte von Söhnen und Vätern, die in die Jesusgeschichte hineinreicht und weiter- und weiterreicht. Mit dieser Geschichte einher gingen grosse hierarchische Konflikte, neue Religionen, von Hass und Rache geprägt Kriege, kollektive Sehnsüchte, Familiengeschichten. Ebenso entstand daraus die versengende Suche nach Wahrheit, die Aussenseitertum und „Enterbung“ bewirkte. Findet sich hier eine Deutungsmöglichkeit für den anwachsenden Mythos der geheimnisvollen, göttlichen Herkunft Jesu als Ewigen Sohn, dem die menschliche Vaterschaft abgesprochen wurde, von seiner Mutter „jungfräulich empfangen“ und so auch der eigenen Vaterschaft entmündigt? Jesu Aufbegehren gegen hierarchische Macht und Gewalt, sein offenes, furchtloses Eintreten für gleichen menschlichen Lebenswert und gleiches Recht auf Respekt, ja auf Liebe, unabhängig von Herkunft und Geschlecht, bewegte Massen von Menschen und entsetzte die rabbinische Herrschaft ebenso wie die römische Besetzungsmacht. Gefangennahme, Folter und Tötung, deren Nachwirkungen mit nicht endender Anhänglichkeit und Trauer sowie mit nicht endender Fortsetzung von Rache bis heute andauern, stellen neue Fragen. Wurde Jesus dadurch zum zeitlosen geheimen Bruder oder Geliebten? – auch zu einem geheimen Vater, einem anderen Vater? – einem göttlichen Wahlvater? Setzte sich über Jahrhunderte fort, was durch die Erzählungen und Berichte der ersten Anhänger, Freunde und Freundinnen einerseits zu einer Verpflichtung der Treue wurde, andererseits für ein neues, hierarchisch patriarchales Ordnungsgefüge benutzt wurde? Wie verbinden sich die Fragen mit der Gestalt von Moses? Lassen sich mit Moses die Fragen bezüglich der Herkunftsväter verknüpfen und mit Jesus jene bezüglich der Wahlväter, Fragen, die seit Jahrhunderten sowohl mit tiefen Sehnsüchten wie mit einem mächtigen Verbot, sie zu berühren – mit einem Tabu – verbunden waren?[3]

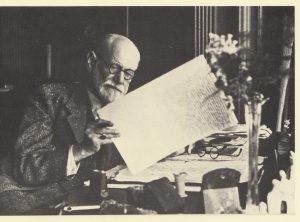

Als Sigmund Freud bereit war, Moses’ Herkunftsgeschichte aus dem Tabu zu befreien, ihn mit analytischer Akribie von der hebräischen Vaterschaft zu lösen und ihn der ägyptischen zuzuordnen, stand er selber dem Tode nahe [4], in seiner persönlichen Vaterschaft geliebt, vielfach bewundert und angefeindet – sowohl der genetischen, innerfamiliären, für die drei Söhne und drei Töchter aus der Ehe mit Martha Bernays nicht wählbaren Vaterschaft wie der emotional vielschichtigen, von seinen Schülern und Nachfolgerinnen selber gewählten. Die Fragen rings um die Bedeutung des „Tabu“ hatte er über dreissig Jahre vorher aufgegriffen[5], jedoch nicht gewagt, das religiöse Tabu, dieses „uralte Verbot, von aussen (von einer Autorität) aufgedrängt und gegen die stärksten Gelüste des Menschen gerichtet“, durch kritisches Hinterfragen der verdrängten und neu überlieferten, übertuschten Zusammenhänge um die Moses-Geschichte offen zu berühren. Am nächsten stand ihm damals nicht Martha, seine Frau, sondern seine „Antigone“, die jüngste Tochter Anna, die den Vater mit seinen körperlichen Leidensbelastungen zu entlasten trachtete und die die väterliche Erbschaft teilweise mit den ihr zustehenden Wahlmöglichkeiten, jedoch in erster Linie mit einem verpflichtenden Testament verband; ferner einige der wenigen Wahlbrüder oder Wahlsöhne, die sich nicht gegen den mächtigen, mosesähnlichen „Vater“ erhoben hatten wie die meisten in der „Urhorde“ der „Wiener Vereinigung“ der Psychoanalyse[6], etwa Ludwig Binswanger und Oskar Pfister in Zürich sowie Karl Abraham und Ernest Jones als seine loyalen Nachfolger in Wien resp. in Kanada. Arnold Zweig, der ihn als „geliebten Vater“ ansprach und mit welchem Freud vor allem in der Endfassung seiner Moses-Bearbeitung einen nahen Austausch hatte, verdeutlicht die Entstehungszusammenhänge einer Wahlvaterschaft in deren Dringlichkeit und Brüchigkeit. Wir werden darauf eingehen.

Die mosaische Vatergeschichte sowie in der Fortsetzung und religiösen Abspaltung die auf Jesus bezogene Geschichte der göttlichen Vaterschaft, damit der Abwendung von der menschlichen Vaterschaft, die damit verbundene Ferne und Vergeistigung der väterlichen Zugehörigkeit, die Vaterlosigkeit oder die geheime Vaterschaft und Wahlvaterschaft gehören mit dem Tabu gegenüber deren Erbschaft zu den kulturellen Beständen, welche die Entwicklung unserer Hemisphäre beherrschten – und weiter beherrschen. Eine der grossen Differenzen zwischen den jüdischen und den christlichen besteht in der einerseits genetisch, andererseits glaubensmässig begründeten Nichtantastbarkeit der Herkunftsgeschichte. Zwar war während Jahrhunderten, unabhängig von Herkunft- und Religionszugehörigkeit, letztlich allein die mütterliche Herkunft eine Sicherheit – „mater semper certa est“ -, während für die Vaterschaft die Namensbestätigung erfordert war resp. noch immer ist. Doch trotz aller kulturellen und technischen Fortschritte – bis zu den DNA-Überprüfungen – bleiben die Fragen der Identität und des persönlichen Wertes jedes Menschen mit den Mutter- und Vatergeschichten verbunden, ob sie bekannt seien oder nicht.

Letztlich war die patriarchale Macht, welche die ganze westliche Geschichte prägte, auf der in allen drei monotheistischen Religionen verankerten männlichen Zeugungs- und Schöpfungspotenz aufgebaut, die als göttliche Allmacht und Weltherrschaft verstanden wurde. Die tragende matriarchale Kraft blieb eine verborgene und verehrte, jedoch machtlose. Auch die zunehmende Vergeistigung des Gottesbegriffs, die sich durch das Bild- und Benennungsverbot in der jüdischen wie in der islamischen Religion verdeutlichte, veränderte in keiner Weise das Gewicht irdischer Patriarchalität, bei welcher die sexuelle Potenz ebenso als Herrschaftsbegründung erklärt wurde wie die geistige Schöpfungsmacht. Während in der im Alten Testament resp. in der Tora verankerten Mythologien („my“ – idg. Ton) die Gebärkraft und Fürsorge der Mütter wie auch die vielseitige Begabtheit, der Mut und die Klugheit der Töchter erst hinter der Benennung der Vaterschaft sowie der Söhne eine Beachtung finden, hatte sich im frühesten monotheistischen Religionssystem des ägyptischen Pharao Echnaton resp. Amenhotep IV (um 1350 vor Chr.) mit der Erklärung der Sonnenscheibe Aton als dem alleinigen Gott die Verbindung und Gleichwertigkeit des Männlichen und Weiblichen während kurzer Zeit als kulturelle Revolution durchgesetzt.[7] Dass Nofretete, der Grossen königlichen Gemahlin und ihren sechs Töchtern, der Vollzug der religiösen Handlungen zugesprochen wurde, dass gleichzeitig die Vielzahl der für das Volk wichtigen Götterverehrung auf brutale Weise verboten wurde, erregte Aufsehen, Erschrecken und Widerstand. Als Echnaton 1334 v. Chr. starb, wurde alles, was während seiner 17 Jahre dauernden Herrschaft mit dem neuen religiösen und politischen System verbunden war, aufgehoben, vernichtet und verdrängt[8].

Weder vernichtet noch verdrängt werden konnte die monotheistische Gottvorstellung, die mit Moses und der aus Ägypten emigrierenden hebräischen Bevölkerung in die jüdische sowie später in die christliche und islamische übertragen wurde. Es ist eine merkwürdige Verdoppelung mythologischer Erbschaft, die in den drei Religionen erhalten blieb, einerseits die mit dem Aton-Glauben verknüpfte Eingottherrschaft, die in der jüdischen Religion zur Vaterreligion und in der christlichen zur Sohnesreligion wurde, während die islamische die Fortsetzung von Vater und Sohn in der Gotterklärung übernahm, andererseits die mit dem menschlichen Bedürfnis nach mystischem Geheimnis und nach Wundern verbundenen Ausmass an Bedingungen und Bestimmungen, an Geboten und Verboten, an Ritualen und Gebeten, denen sich Millionen von Gläubigen unterwarfen und weiter unterwerfen.

Verborgene Teile der mit dem Monotheismus verdrängten Aspekte der animalischen, weiblichen und männlichen Fülle göttlicher Kraft, die in der griechischen, ja schon in der vorgriechischen, minoischen Mythologie wie in der römischen und in zahlreichen anderen Ursprungsgeschichten menschlichen Lebens ihren Platz und ihre Bedeutung hatten[9], beeinflussen weiter die religiösen, die sozialen und politischen Systeme unserer Geschichte, mit allen Folgen von Verdrängung, die sich in Ängsten, in Hassgefühlen und Feindvorstellungen, in Flucht- oder Ersatzbedürfnissen äussern.

Dass in erster Linie die gottähnliche Macht der „Väter“ sich fortsetzte, mit Eifersucht vor der wachsenden Männlichkeit der Söhne und mit Schuldgefühlen der Söhne gegenüber den eigenen Vätern, denen sie nicht genügen konnten oder deren Tod sie herbeiwünschten (oder verursachten, wie es Moses durch sein Volk geschah[10]), hat sich in den Religionen wie in den staatlichen Systemen wie in den Familien fortgesetzt. Sigmund Freuds „ansprechende Vermutung“ ist beachtenswert, „dass die Reue um den Mord an Moses den Antrieb zur Wunschphantasie vom Messias gab, der wiederkommen und seinem Volk die Erlösung und die versprochene Weltherrschaft bringen sollte. Wenn Moses dieser erste Messias war, dann ist Christus sein Ersatzmann und Nachfolger geworden, dann konnte auch Paulus (ein römischer Jude aus Tarsus) den Völkern zurufen: ‚Sehet, der Messias ist wirklich gekommen, er ist ja vor unsern Augen hingemordet worden.’ Dann ist auch die Auferstehung Christi ein Stück historischer Wahrheit, denn er war (der auferstandene Moses und hinter ihm) der wiedergekehrte Urvater der primitiven Horde, verklärt und als Sohn an die Stelle des Vaters gerückt.“[11]

Auf die persönliche Auseinandersetzung Freuds mit seinem Vater und dessen väterlicher Erbschaft wie auf ihn in seiner vielfachen, im Lauf der Lebensgeschichte sich verändernden Vaterfunktion mit allem Machtanspruch und allen Ängsten werden wir in der 2. Vorlesung eingehen.

Vaterschaften und Wahlvaterschaften – Sohnesgeschichten: Sigmund Freud

2. Vorlesung

In allen Mythologien ist die grosse Geschichte schöpferischer und zerstörerischer Geschehnisse Folge zugleich göttlichen und animalischen Handelns, das sich im Menschsein sowohl verkörpert wie vergeistigt – und fortsetzt. Dass in Zusammenhang der monotheistischen Religionen die zwei sich ergänzenden Geschlechter – das männliche und das weibliche – in ungleiche Machtverhältnisse gerieten, durch welche die väterliche Herkunft während Jahrhunderten als jene der Zeugung zu jener der Namengebung wurde und von überwiegender Bedeutung bezüglich Herrschaft, Besitz und/oder Zugehörigkeit war, das wirkte sich in den privaten, innerfamiliären Verhältnissen ebenso aus wie in den öffentlichen Strukturen – bis in die heutige Zeit, jeglicher Aufklärung und Emanzipation zum Trotz. Der Machtkampf zwischen Vater und Sohn wie zwischen den Brüdern um den Platz der Herrschaft hat sich in unendlichen Variationen wiederholt, wie schon erwähnt auch unter den Nachfolgern Freuds. Ohne Zweifel geht die Frage der Deutung des archaisch-testamentarischen Imperativs „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“ -, wie J. W. Goethe ihn in Faust I formuliert hat, mit jener der persönlichen Wahlmöglichkeiten einher, die im Verhältnis zur nicht wählbaren Herkunftsgeschichte – Familiengeschichte, Stammbaum, Abkunft und Name – dem Menschen zustehen.

Doch was heisst in Zusammenhang väterlicher Herkunft „erben, erwerben und besitzen“? Geht es um die Art der Fortsetzung des väterlichen Namens oder der familiären Geschichte? – oder geht es um die Übernahme und Verstärkung dessen, was die Macht des Vaters ausmachte: Nähe zur Mutter, Herrschaft über untergeordnete Menschen, z.B. über „schwächere“ oder jüngere Brüder, über Schwestern, über Angestellte, Lehrlinge, Schüler und Schülerinnen, letztlich über ein Volk? – geht es um materiellen Besitz, um Boden und Vieh resp. Geld und Aktien? Geht es letztlich um Übernahme und Erneuerung väterlicher Potenz in der ganzen Bedeutung? Die Art der Vatererfahrung und des daraus wachsenden Vaterbildes entspricht einer Vielzahl von Abhängigkeitstatsachen, von deren missbräuchlichen Ausnutzung über verantwortungsbewusste Sorgfalt bis zur Ausweitung individueller Macht oder Ohnmacht in kollektive Unterwerfungsforderung oder Anpassung.

Allein in den Wochen der Vorbereitung dieses Semesters fanden sich in Literatur und Tagespresse sowie in den therapeutischen Sitzungen und in anderen Gesprächen Vaterbenennungen in allen Variationen vor, die ich zu notieren begann: „verehrter, liebster Vater Freud“ (Arnold Zweig, Anrede im Briefwechsel), „liebster Vater „ (Franz Kafka, Anrede im Brief an den Vater), väterliche Macht/väterliche Gewalt/väterlicher Drill (Gespräche), oh mein Papa (Gespräch mit junger Frau, in trällernder Nachahmung von Lys Assia), Vater-Vati-Papi-Daddy–Grossvater/Grossväter/Urgrossväter (Gespräche), „am Gängelband des Patriarchen“ (betr. Goethes Sohn August, NZZ 9./10. 6. 07), „Ersatzvater“ (betr. Religion, NZZ, 12.6.07), allmächtiger Vater/unser Vater/Vater unser/Pater noster/Pater Franz/Heiliger Vater (religiöse Assoziationen in Gesprächen), „unmässige Vaterliebe“ (betr. King Lear, NZZ, 1.6.07, S. 45), „Vaterkönig, schuldlos-schuldig, der die tragische Fallhöhe garantiert“ (betr. Lucia Joyce / James Joyce, NZZ, 7./8. 7. 07), „Gründungsvater der abendländischen Philosophie“ (betr. Platon / Richard Rorty, NZZ, 12. Juni 07), „Vater von Konzeptkunst“ (betr. Sol le Witt, NZZ, 10. 4. 07), „Vater der modernen Kunstkritik“ (betr. Pietro Aretino, NZZ, 14./15. 4. 07), Landesvater/Vater aller Völker (betr. Stalin und Putin, NZZ, 14. 6. 07) etc. etc.

Bei allen Benennungen geht es um Beziehungsaspekte von persönlicher und intimer oder kollektiver, allgemeiner Bedeutung, es geht um einen persönlichen Vater, um den fehlenden Vater, den angsteinflössenden und strafenden Vater, um den Vater als Beschützer und Erzieher, um den Vater als mächtigen Richter, um Väter und Söhne, Väter und Töchter, biblische Urväter, griechische Götterväter, Väter als Inzesttäter, Väter als Sohnesmörder, Väter als Lehrmeister, Väter als Firmenchefs, Väter als Staatschefs, Väter in Zeitungsartikeln, Väter in Treppenhausgesprächen, etc. etc.

Selten kommt es vor, dass der einfache, machtlose und doch starke Vater, wie er in Salvatore Quasimodo’s Erinnerungsgedicht erscheint, lange nach dessen Tod in einem zu Lebenszeiten nicht benennbaren Wert geehrt wird:

„(…) Deine traurige, zarte

Geduld nahm uns die Angst

War Lehre von Tagen, zu denen gehörte

der betrogene Tod, die Verhöhnung der Diebe,

gefangen in den Trümmern und im Dunkel gerichtet

vom Gewehrfeuer der Gelandeten, eine Rechnung

niedriger Zahlen, die genau konzentrisch

aufging, eine Bilanz zukünftigen Lebens.

Deine Sonnenmütze ging auf und ab

in dem geringen Raum, den sie dir immer gaben.

Auch mir massen sie alles zu,

und ich habe deinen Namen ein wenig weiter

getragen, über Hass und Neid hinaus.

(…)

Und jetzt im Adler deiner neunzig Jahre

wollt ich sprechen mit dir, mit deinen bunten

Abfahrtssignalen aus der Nachtlaterne,

und hier, aus einem mangelhaften

Rad der Welt, auf einer Menge dicht gedrängter Mauern,

weit fort vom arabischen Jasmin,

bei dem du noch bist, um dir zu sagen,

was ich früher nicht sagen konnte

– schwierige Gedankenverwandtschaft –

um dir zu sagen, und es hören uns nicht nur

die Zikaden am Scheideweg, die Mastixagaven,

wie der Feldhüter sagt zu seinem Herrn:

‚Wir küssen die Hände.’ Dies, nichts anderes.

Geheimnisvoll stark ist das Leben.“[12]

Noch seltener lässt sich persönliche Bescheidenheit eines Vaters vernehmen, indem er dem Kind zu verstehen gibt, es möge besser sich von seinem Erbe abwenden und das eigene Leben leben. Nicht an einen Sohn, sondern an eine Tochter richtet sich der Rat „Horch nicht auf mich“, auch die Erklärung, dass „keiner keinem ein Erbe sein kann“. Stehen Töchtern grössere Wahlmöglichkeiten als Söhnen zu?

„Schlaf, mein Kind – schlaf, es ist spät! Schlaf mein Kind – der Abendwind

weht.

Sieh wie die Sonne zur Ruhe dort geht. Weiss man, woher er kommt, wohin er

geht?

Hinter den Bergen stirbt sie im Rot. Dunkel, verborgen die Wege hier sind,

Du – du weißt nichts von Sonne und Tod, Dir, auch mir, und uns allen, mein

Kind!

Wendest die Augen zum Licht und zum Schein – Blind –so gehen wir und gehen allein,

Schlaf, es sind soviel Sonnen noch dein, Keiner kann Keinem Gefährte hier sein

Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf ein. Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf

ein!

Schlaf mein Kind und horch nicht auf mich! Schläfst du, Mirjam? – Mirjam, mein

Kind,

Sinn hat’s für mich nur, und Schall ist’s für dich. Ufer nur sind wir, und tief in uns

rinnt

Schall nur, wie Windeswehn, Wassergerinn, Blut von Gewesenen – zu Kommenden

rollt’s,

Worte – vielleicht eines Lebens Gewinn! Blut unserer Väter, voll Unruh und

Stolz.

Was ich gewonnen grabt mit mir ein, In uns sind Alle. Wer fühlt sich allein?

keiner kann Keinem ein Erbe hier sein – Du bist ihr Leben – ihr Leben ist

dein—

Schlaf mein Kind – mein Kind, schlaf ein! Mirjam, mein Leben, mein Kind –

schlaf ein![13]

Was im vergangenen Semester mit der Untersuchung des „anderen Genies“ die Entwicklungsgeschichte von Frauen betraf, was auch in deren Vaterbeziehung und in deren Mut, sich aus Herkunftszwängen zu lösen, als Umsetzung kreativer Freiheit gedeutet werden konnte, lässt sich nicht generalisieren. Trotzdem ist es zulässig zu sagen, dass dem anderen Geschlecht hinsichtlich des väterlichen Erbes andere Möglichkeiten zustehen als Söhnen, die das väterliche Geschlecht fortsetzen und denen unter dem Blick des Vaters das eigene Bild übertragen wird, sei es als ungenügenden Abkömmling (Kafka), sei es als Rivalen, der zum Opfer oder zum überlegenen, überlebenden Sieger wird, sei es als gleichberechtigter Nachkomme, der sich nicht der Machtkonkurrenz ausgesetzt fühlt und daher ihrer nicht bedarf. Dass der gleichzeitig auf den Söhnen ruhende Blick der Mütter wie auch jener der Schwestern von grossem Einfluss auf die Entwicklung des Selbstbildes und späterer Beziehungen ist, zeigt sich deutlich in der Auseinandersetzung mit Freuds persönlicher Geschichte. Diese führt eine Spur weiter.

Bevor wir darauf eingehen, erscheint es mir von Interesse zu sein, unter den vielen Nebenspuren, die mit Freud verknüpft sind, einer nachzugehen, in welcher die Frage der Wahlvaterschaft näher betrachtet werden kann.

„Neunzehn Jahre, (…), ein schmaler Junge, der bald stirbt. Das ist seine Geschichte.

Sie fängt beim Vater an – alle Menschengeschicke fangen bei Vätern an.“[14]

Als Arnold Zweig[15] 1931 den Band „Knaben und Männer“ veröffentlichte, stand er seit vier Jahren im Briefaustausch mit Sigmund Freud. Erst hatte er ihn mit „Sehr geehrter Herr Professor Freud“ angesprochen und ihn demütig angefragt, ob er ihm sein Buch „Caliban oder Politik und Leidenschaft“[16] widmen dürfe; wenig später begannen die Briefe mit „Sehr verehrter und geehrter Herr Freud“, am 11. Dezember 1931 das erstemal mit „Lieber Herr und Vater Freud“, schliesslich am 16. November 1932 mit „Lieber Vater Freud“, später auch mit „Liebster, verehrter Vater Freud“. Der mit Bewunderung und Hingabe erkorene Vater akzeptierte den dreissig Jahre jüngeren Schriftsteller nach einigem Zögern. Da er jedoch nicht zu den eigentlichen „Schülern“ und nicht zur „Vereinigung“ gehörte, beanspruchte er ihm gegenüber wenig Bevormundung. Auch traten kaum Rivalisierungsängste auf. Jede Art von Gedankenaustausch wurde offen zugelassen wurde, und mit den Gedanken die Vielzahl von Empfindungen, die mit den Arbeitsprojekten, den körperlichen Beschwernissen und den für beide zunehmend schwierigeren Lebensbedingungen zusammenhingen. Freud bezeichnete ihn jedoch nicht als Sohn, sondern nannte ihn „Meister“ – „Meister Arnold“ und beendete jeden Brief mit „Ihr Freud“, gegen Ende seines Lebens mit „Ihr getreuer Freud“. Als ein Symbol, das dem geistigen Erbe von Goethes Wahlverwandtschaft entsprach, hatte er ihm aus den persönlichen Sammelobjekten erst drei griechische Goldmünzen, dann einen Ring geschenkt (Anfang September 1937) , den Arnold Zweig fortan ständig trug. Als Arnold Zweig am 4. April 1938 per Telegramm erfuhr, dass die Flucht seines „liebsten Vaters“ aus dem von der Gestapo kontrollierten Wien endlich zustande kam – „Leaving today for 39, Elsworth Road, London N.W. 3. Affect. Greetings, Freud“ -, antwortete er am selben Tag mit dem Achtzeiler, der dem ganzen Briefwechsel bei dessen Veröffentlichung vorangestellt wurde und dessen Vielschichtigkeit einen grossen Fächer an Deutungen zulässt. Er schrieb

„Dem Vater Freud:

Was ich war, bevor ich

Dir begegnet,

Steht in diesen Seiten

mannigfalt.

Welches Leben war wie

Deins gesegnet?

Welches Wissen hat wie

Deins Gewalt?“

Bevor Arnold Zweig[17] zum „sohnhaft liebenden“[18] Vertrauten Sigmund Freuds wurde, hatte er mehrere Lebensetappen durchgestanden, die ihn, wie man annehmen könnte, längst ins Erwachsenenalter katapuliert hatten. Er war 40 Jahre alt und selber Vater von zwei Söhnen, hatte den Ersten Weltkrieg an der Front durchgestanden und war als kritischer Denker und Schriftsteller zugleich erfolgreich und angefeindet, als mit der Veröffentlichung von „Caliban“ der Briefwechsel mit Sigmund Freud und damit eine zwölf Jahre dauernde Beziehung begann, die ein vielfältiges Lebensgeflecht bedeutete. Es war vier Jahre später, nach Freuds 75. Geburtstag, dass er durch die Anrede „Lieber Herr und Vater Freud“ das massgebende Bedürfnis nach einer nicht mehr lösbaren Bindung kund tat. Warum „Vater Freud“? Arnold Zweig war in diesem Brief vom 11. Dezember 1931 auf den vor zweieinhalb Jahren verstorbenen Hugo von Hofmannsthal[19] sowie auf den knapp vor zwei Monaten in Folge einer Hirnblutung plötzlich hinweggerafften Arthur Schnitzler[20] eingegangen, über dessen Tod er noch zu niemanden kein Wort habe sagen können, „denn er ähnelte meinem Vater körperlich, nur dass mein Vater ein bäurischer Jude war, und sein ‚Weg ins Freie’’ hat mir einmal mehr bedeutet als die anderen Erzeugnisse Schnitzlers und seiner Generationsgenossen.“[21]

Vieles ging mit dem Vergleich einher, sowohl die Erinnerung an den eigenen Vater und an dessen „bäuerische“, wohl erdnahe und zugleich offene Bereitschaft, ihm das eigene Leben und ein befreiendes, sich aus jeglicher Getto-Einklammerung lösendes Wachstum zu ermöglichen, wie gleichzeitig der Gedanke des Todes, waren doch Hofmannsthal und Schnitzler je 18 resp. 8 Jahre jünger gewesen als Freud und beide infolge eines plötzlichen Herzversagens gestorben. Erhoffte sich Arnold Zweig, der in der Lebensmitte war und sowohl unter seiner Myopie wie unter den politischen Entwicklungen in Deutschland litt, durch welche er sich in seiner Identität als Deutscher – als jüdischer Deutscher – ähnlich bedroht fühlte wie von einer schleichenden Krankheit, erhoffte er sich mit Freud, der seit acht Jahren – seit 1923 – eine schwere Krebserkrankung und damit einhergehende Gaumen- und Kieferoperationen zu ertragen hatte, einen dem Tod überlegenen, gottähnlichen Vater? Wünschte er sich das Recht zuzugestehen, eine neue Art Sohn zu sein, d.h. selber wieder auf kindhafte Weise geliebt und im täglich erforderten Mut unterstützt zu werden? – Brauchte er, der den eigenen zwei Söhnen gegenüber als Vorbild und Lehrmeister zu wirken hatte, jedoch immer wieder der Mutlosigkeit und schwerer Depression anheimfiel, der väterlichen Bestätigung, von analogem Wert zu sein wie er? War er sich des übergriffigen Besitzanspruchs, der mit seinen Wünschen einher ging, bewusst? Tatsächlich öffnete sich hinter Arnold Zweigs „Vater Freud“ unausgesprochen, jedoch vielfältig spürbar ein Fächer von Bedürfnissen.

Wie reagierte Freud darauf? Einerseits war er Arnold Zweig wohlgesinnt, wie er schon am 21. August 1930 zum Ausdruck brachte, als er dessen Glückwünsche zum Goethepreis, den die Stadt Frankfurt Freud zugesprochen hatte und den seine Tochter Anna an seiner Stelle entgegennahm, als die „ergreifendsten“ unter den vielen Glückwünschen bezeichnete. „Beim Durchlesen Ihrer Zeilen machte ich die Entdeckung, dass ich mich nicht viel weniger gefreut hätte, wenn man Ihnen den Preis gegeben hätte, und bei Ihnen wäre er eigentlich besser am Platz gewesen. Aber Ihnen steht gewiss viel Ähnliches bevor.“[22] Freud, der bis anhin von Arnold Zweig als „Herr Professor“ angesprochen worden war, hatte fälschlicherweise mit „Lieber Herr Doktor“ geantwortet, worauf Arnold Zweig, der trotz seines ausgedehnten Studiums keinen Doktortitel erworben hatte, beschloss, auch beim verehrten alten Freud die akademische Titelbezeichnung wegzulassen. Bedurfte er anstelle des Professors eines anderen, ebenbürtigen Titels – jenes des Vaters -, um gleichzeitig emotionale Nähe und Distanz an Wissen, auf jeden Fall Abhängigkeit zum Ausdruck zu bringen? Und wünschte Freud mit dem zwei Jahre später zugesprochenen „Meister“-Titel die Verwechslung von Arnold Zweig mit Stefan Zweig und dessen Doktortitel zu korrigieren, die er im Brief vom 10. September 1930 als „von unbekannten Mächten bewirkte Fehlleistung“ bezeichnete, die „als Störung den anderen Zweig aufzeigte (…). Er hat mir im letzten Halbjahr einen starken Grund zur Unzufriedenheit gegeben, meine ursprüngliche starke Rachsucht ist jetzt ins Unbewusste verbannt, und da ist es ganz gut möglich, dass ich einen Vergleich anstellen und eine Ersetzung durchführen wollte.“ [23] Noch beantwortete er Zweigs Briefe weiter mit dem konventionellen „Lieber Herr Zweig“, und als er am 8. Mai 1932, d.h. im fünften Jahr der Korrespondenz, nachdem Arnold Zweig sich erneut seines Geburtstags erinnert und ihm ein „beschwerdeloses Jahr“[24] gewünscht hatte, die Anrede änderte und ihn mit „Lieber Meister Arnold“ ansprach, ging er in keiner Weise mehr auf die Titel- und Personenverwechslung ein. Im darauf folgenden Brief vom 18. August des gleichen Jahres ergänzte er bloss „Ich glaube, der Name soll Ihnen bleiben“.[25] Sollte Arnold Zweig dadurch das Gefühl vermittelt werden, die „Meister“-Prüfung bestanden zu haben?

Auf jeden Fall verdichtete sich der wechselseitige Austausch an Überlegungen, an Selbstbefragung, an Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher und literarischer Arbeit, mit gesundheitlichen Problemen und Verlusten, mit den Tatsachen des anwachsenden Nationalsozialismus sowie mit der Klage Arnold Zweigs über die araberfeindliche, militarisierte und in sprachlicher Hinsicht einseitig auf Ivrit reduzierte Entwicklung des Zionismus in Palästina. Freuds Arbeit am dritten Teil des Moses, letztlich der gewagteste und klarste seiner späten persönlichen Auseinandersetzung mit der jüdischen Vatergeschichte, in die er Arnold Zweig miteinbezog, ging einher mit der zunehmenden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Dazu kam der Einmarsch Hitlers in Wien am 11. März 1938, der die Übersiedlung Sigmund und Martha Freuds sowie Anna Freuds nach London am 4. Juni 1938 mit grosser Dringlichkeit verursachte.

Schon am 2. April 1937 hatte Freud an Arnold Zweig geschrieben „Mein hereditärer Lebensanspruch[26] läuft, wie Ihnen schon bekannt, im November ab. Ich möchte gern Garantien bis dahin annehmen, aber länger möchte ich wirklich nicht verzögern, denn alles herum wird immer dunkler, drohender, und das Bewusstsein der eigenen Hilflosigkeit immer aufdringlicher.“[27] Von Seiten Arnold Zweigs wuchs die Sorge um den „liebsten Vater“ an und er teilte sie ihm mit, „denn Sie müssen daran denken, dass wir ohne Sie eine Herde ohne den Hirten sind und ein Kinderstall ohne Vater, um es biblisch auszudrücken.“[28] Im Oktober 1938 hatte Arnold Zweig es geschafft, von Haifa über Frankreich nach London zu gelangen, um seinen „liebsten Vater“ zu sehen. Doch die Begegnung war eher Bestätigung der Fremdheit als der Nähe. „Es war Ihnen gewiss anstrengend und mir schmerzlich, Ihnen so ungeordnet und überstopft gegenübertreten zu müssen. (Dieser Satz ist nicht ganz in Ordnung, also richtig). Aber ich habe es an Arbeit nicht fehlen lassen, mein Inneres besser aufzuräumen und ich werde es auch weiter tun. Und nun fühle ich beglückt, (…) dass die unablässige Urteilskraft, die Ihnen eignet, wieder an einem eigenen Schreibtisch arbeitet, (…) und dass Ihr Herz, Ihre grosse stumme Liebe, Ihr grosses stummes Leiden an unseren unselig zwiespältigen Menschen eingerahmt wird von Ihrem neuen, verjüngten Heim.“[29]

Zurück in Haifa fühlte sich Arnold Zweig zunehmend entmutigt. „Ich finde es sinnlos, weiter Werke auf so schaurigem Hintergrund loszulassen. Es ekelt einen so. Ich fürchte, das Maschinen-Zeitalter hat die Insektenseele in der Menschheit reaktiviert, und der Kulturabschliff des Krieges hat sie zur Oberfläche gebracht. Ameisen und Termiten bereiten sich vor, den Globus zu überschwemmen. Die Demokratien benehmen sich dabei wie die Blattläuse: sie lassen sich melken.[30]

Eine zunehmende Entfernung zwischen Arnold Zweig und seinem Wahlvater wurde spürbar, es war, als ob die Worte sich aus dem innern Bezug gelöst hätten, als ob die Sprache nur noch Konstrukt war. Freud erlebte eine weitere Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustandes, Knochenstücke wurden abgestossen, die Schmerzen nahmen ständig zu, „kein Zweifel, dass es sich um einen weiteren Vorstoss meines lieben alten Carcinoms handelt, mit dem ich seit 16 Jahren die Existenz teile“[31]. Arnold Zweig hatte in Haifa einen schweren Autounfall überstanden und erholte sich langsam. Seinem „liebsten Vater Freud“ schrieb er am 23. März 1939 „Ich bin voller Fragen an Sie über Sie selbst, aber Scham und Scheu hinderten mich bisher und werden es wohl immer tun. Die Steinach-Operation, die Karzinom-Operation, die Jahre im resistenten Wien, das Erlebnis mit Jung, mit Stekel, mit Rank: all dies sind Dinge, von denen ich mehr hören möchte.“[32]

Warum hatte Arnold Zweig nicht früher Fragen gestellt? Hatte er sich für die inneren Konflikte des „liebsten Vaters Freud“ und dessen Auseinandersetzung mit sich selbst überhaupt interessiert? Von Freud traf keine Antwort mehr ein. Das Moses-Buch war erschienen. Arnold Zweig hatte ein Exemplar erhalten und es gleich gelesen. Er hatte erwartet, dass sein „Caliban“ darin zitiert würde. Dem todkranken „liebsten Vater“ machte er aus Enttäuschung eine knappe, freche Bemerkung. „Schade, dass Sie meinen ‚Caliban’ nirgends zitieren konnten; eine bestimmte Stelle ermutigt mich zu diesem leisen Vorwurf. Zur Strafe wird Adam Ihnen eine ‚Kritik’ des Moses aus der hebräischen Zeitung der Ganz Schwarzen (Agudath Jisrael) übersetzen.“[33]

Arnold Zweig bauschte sich gegenüber dem sterbenden „liebsten Vater“ als Rächer auf und zog den eigenen jüngeren Sohn als Instrument in dieses Machtspiel hinein. Einen Monat später, im Brief vom 9. September 1939, gab er zum Ausdruck, dass ein „Übermut“ ihn „gezwickt“ habe, als er ihm schrieb, er werde ihm „zur Strafe die Übersetzung der frechsten und unsinnigsten Kritik“ schicken. Doch weder Bedauern noch Entschuldigung fügte er bei, nur dass er sich gräme, nicht Arzt geworden zu sein.

Es war der letzte Brief, den der mit sich und seiner Zugehörigkeit hadernde „Sohn“ an seinen Wahlvater richtete, dessen qualvolles Leiden er ebenso wenig ertragen konnte wie seine eigene Hilflosigkeit. Am wenigsten konnte er ertragen, in seiner eigenen Eitelkeit nicht befriedigt worden zu sein, ihm grossen, abschliessenden Moses-Werk des „geliebten Vaters“ keine Erwähnung zu finden und damit auf sich selber gestellt zu sein.

War es der Mangel an Mut, jener tragenden und wärmenden Kraft des Herzens (franz. courage – coeur), die sich bei Arnold Zweig in deren Kehrseite äusserte, in „Übermut“, die seinem triebhaften Aufbegehren nach Macht die Hand bot. Der Beziehungskreis zwischen dem aufstrebungshungrigen Schriftsteller, der der väterlichen Unterstützung bedurfte, hatte mit „Caliban“ begonnen und endete mit „Caliban“. Was Arnold Zweig als „Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften, dargetan am Antisemitismus“ als Untersuchung kollektiver, insbesondere deutscher Notwendigkeiten der Schuldüberwälzung eigenen Versagens und Mangels an Erfolg, der Feinderklärung und Hassübertragung erarbeitet und 1927 publiziert hatte, war durch die Titelwahl „Caliban“ mit kaum kontrollierbarer, triebgesteuerter Unterwerfungshaltung sowie der Projektion aggressiver Missgunst vernetzt. In der Vorrede zum Buch findet sich der Bezug zu Shakespeare’s Patenschaft[34], jedoch auch zum ihm selbst: … „ja sein Caliban war die Verkörperung des Triebwesens und zwar meines ‚Differenzaffekts“ selbst. Caliban lebt unterhalb von Gut und Böse – ein Bursche, bemitleidenswert, auch noch in seiner bellenden Bosheit. Lust, Zorn, Hass, Rache, Angst, abergläubisches Niederfallen vor dem Fetisch und eine Menge roher Gewalt regieren ihn. Es war der Differenzaffekt, kein Zweifel, den ich in der Gruppenseele festgestellt, aus dem Unbekannten heraufgeholt und wie ein Botaniker der Seelenflora beschrieben zu haben mir bestätigte. (…) Caliban sagte genug.“[35] War Arnold Zweig selber „bemitleidenswert“? Sigmund Freud starb am 23. September 1939.

Inzwischen war der Zweite Weltkrieg mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen – am 1. September 1939 – Realität geworden.

Die von Arnold Zweig angestrebte und von Sigmund Freud nach längerer Zurückhaltung zugestandene und wahrgenommene Wahlvaterschaft wurde nach dem Tod des „liebsten Vaters“ von Zweig nicht kritisch hinterfragt; ebenso wenig beschäftigte ihn die von ihm zu spät gestellte und nicht mehr beantwortbare Frage weiter, wie Freud mit seiner eigenen väterlichen Erbschaft umgegangen war und wie er seine eigenen Vaterschaften verarbeitet hatte. Wir werden diesen Fragen nun nachgehen, wenn gleich eine Klärung aus zeitlichen Gründen nur annähernd erfolgen kann.

Sigmund Freud war 40 Jahre alt, in der Lebensmitte (etwa im gleichen Alter wie Arnold Zweig, als dieser sich erstmals an ihn wandte), seit zehn Jahren verheiratet[36] und Vater von sechs Kindern[37], Privatdozent an der Universität Wien in Neuropathologie und allmählich ein angesehener Arzt, als er dem zwei Jahre jüngeren, von ihm bewunderten Wilhelm Fliess[38] schrieb, sein alter, 81jähriger Vater befinde sich „in Baden in einem höchst wackeligen Zustand, mit Herzkollapsen, Blasenlähmung und ähnlichem. Das Lauern auf Nachrichten. Reisen zu ihm und dgl. war eigentlich das einzig Interessante dieser zwei Wochen“. Ende Juni schreibt er an Fliess, dass sein Vater „wohl auf dem letzten Bett“ liege. Er selber wird darob krank und fühlt das eigene Leben in Gefahr, „eine Influenza mit Fieber, Eiter und Herzbeschwerden hat mein Wohlbefinden plötzlich gebrochen (…). Ich möchte so gerne bis zur berühmten Altersgrenze ca. 51 aushalten“. Den Tod des Vaters vom 23. Oktober 1896 teilte er dem Freund in einem kurzen Brief drei Tage später mit und ging am 2. November 1896 näher auf die Gefühle ein, die dadurch ausgelöst wurden: „Auf irgendeinem dunkeln Weg hinter dem offiziellen Bewusstsein hat mich der Tod des Alten sehr ergriffen. Ich hatte ihn sehr geschätzt, sehr genau verstanden, und er hatte viel in meinem Leben gemacht, mit der ihm eigenen Weisheit und phantastisch leichtem Sinn. Er war lange ausgelebt, als er starb, aber im Inneren ist wohl alles Frühere bei diesem Anlass aufgewacht. Ich habe nun ein recht entwurzeltes Gefühl.“[39]

Tatsächlich beanspruchte der Tod des Vaters Sigmund Freud zutiefst seine emotionalen Kräfte. Ein Traum, den er in der Nacht nach dem Begräbnis seines Vaters hatte und den er Wilhelm Fliess im Brief vom 2. November 1896 erzählte, auch im VI. Kapitel der „Traumdeutung“ wieder aufnahm und in der Darstellung erweiterte[40], lässt einen Teil davon deutlich werden. Die Herkunftsgeschichte, d.h. das Verflochtensein mit Vater und Mutter und deren Geschichte, sowie seine eigene Entwicklung erlebte eine grundlegende Veränderung im Erkunden der Zusammenhänge. Er erkannte die Bedeutung der im Unbewussten gespeicherten Erfahrungen, die sich in einer geheimen Sprache in den Träumen äussern und der Deutung bedürfen. Freud grossartige Theorie der Traumanalyse, die er im Jahr 1900 erstmals veröffentlichte, die jedoch kaum Beachtung fand, nahm hier ihren Anfang. Im Vorwort zur zweiten Auflage der „Traumdeutung“ von 1908 hielt er fest: „In den langen Jahren meiner Arbeit an den Neurosenproblemen[41] bin ich wiederholt ins Schwanken geraten und an manchem irre geworden; dann war es immer wieder die ‚Traumdeutung’, an der ich meine Sicherheit wiederfand. (…) Auch das Material dieses Buches (…) erwies bei der Revision ein Beharrungsvermögen, das sich eingreifenden Änderungen widersetzte. Für mich hat dieses Buch nämlich noch eine andere subjektive Bedeutung, die ich erst nach seiner Beendigung verstehen konnte. Es erwies sich mir als ein Stück meiner Selbstanalyse, als meine Reaktion auf den Tod meines Vaters, als auf das bedeutsamste Ereignis, den einschneidendsten Verlust im Leben eines Mannes. Nachdem ich dies erkannt hatte, fühlte ich mich unfähig, die Spuren dieser Einwirkung zu verwischen.“[42]

Der Traum, der vermutlich in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 1896 nach dem Begräbnis des Vaters folgte, handelte von einer Tafel oder einem Plakat, analog zu jenen, auf denen in den Wartesälen der Eisenbahnen das Verbot zu rauchen stand, stand mit der Inschrift:

„Man bittet, die Augen zuzudrücken

oder

Man bittet, ein Auge zuzudrücken“[43]

Freud hielt fest, dass beide Fassungen einen besondern Sinn haben: die erste bezieht sich auf die heilige Pflicht des Sohnes, die er dem verstorbenen Vater Kallaman Jacob Freud gegenüber zu erfüllen hatte und die er erfüllt hatte; die zweite auf einen Wunsch, der sich an die übrigen Familiemitgliedern richtete, ihn nicht zu bewerten, sondern Nachsicht zu üben, weil er gegen ihren Willen eine einfache Begräbnisfeier organisiert hatte und mit Verspätung dort angelangt war. Diesem Wunsch lag somit ein unbewusstes Schuldgefühl zugrunde.

Dass der Traum zugleich Gegensätzliches und Widersprüchliches an Aussagen enthielt und dass beides zutraf, war für Freud eine wichtige Erkenntnis.

Tatsächlich war er seiner Sohnespflicht dem verstorbenen Vater gegenüber gerecht geworden, der selber ihm gegenüber nachsichtig und grosszügig gewesen war, der ihm nahe stand und gleichzeitig in seiner väterlichen Bedeutung unerreichbar blieb. Unerreichbar war er durch die Anzahl von Söhnen und Töchtern, die er gezeugt hatte. Sigmund Freud, am 6. Mai 1856 unter dem Namen Sigismund Schlomo geboren (offiziell in Sigmund verkürzt, als er 22 Jahre alt war), war der Älteste von acht Kindern[44] aus der dritten Ehe seines Vaters. Da waren noch die Söhne aus der ersten Ehe des Vaters mit Sally Kanner, die nicht mehr lebte[45]: der schon verheiratete Emanuel, der ein Jahr älter und Philipp, der gleichaltrig war wie Amalia Malka Nathanson (geb. 1835), die Mutter Sigmund Freuds und seiner Geschwister, die selber 20 Jahre jünger war als ihr 40jähriger Ehemann, der Wollhändler Jacob Freud, der im mährischen Freiberg (heute tschechisch Pribor) in den ersten drei Jahren des gemeinsamen Lebens einigen Wohlstand erreichen konnte, der jedoch keine kaufmännische Begabung hatte. Er war ein grossgewachsener, nachdenklicher Mann, der „aus chassidischem Milieu stammte, (jedoch) seinen heimatlichen Beziehungen seit fast zwanzig Jahren entfremdet war“ (wie Freud 1930 an einen amerikanischen Schriftsteller schrieb, mit dessen biografischem Kommentar er unzufrieden war)[46], der zwar noch Hebräisch las, jedoch in religiöser Hinsicht so aufgeschlossen war, dass er seinen Sohn „unjüdisch erzog“, wie Freud im gleichen Brief festhielt. Zwei Wochen nach der Heirat mit Amalia kam John, der Sohn Emanuels und dessen Frau Marie, zur Welt, so dass Jacob Freud Grossvater war, noch bevor sein Sohn Sig(is)mund geboren wurde, und dieser war in den ersten drei Jahren als John’s nächster Freund und Rivale zwar neun Monate jünger als er, aber gleichzeitig sein Onkel.

Die an Tuberkulose erkrankte Mutter Freuds befand sich häufig zur Kur in Roznau, so dass noch eine Kinderfrau in den engen Haushalt beigezogen werden musste, Monika Zajic, die zur Familie des katholischen Hausbesitzers gehörte. Für den Knaben war es ein schwer durchschaubares Familiengefüge. Er dachte, dass Jacob, sein Vater, eher als Grossvater zu betrachten war und mit der Kinderfrau Monika auf einer Ebene stand, und dass Philipp derjenige war, der seiner Mutter Amalia am nächsten stand und ihr sowohl den kleinen Bruder Julius, der sechs Monate nach der Geburt starb[47], wie auch die kleine Schwester Anna in den Bauch gesetzt hatte, die wieder ein Jahr später zur Welt kam und bei Sig(is)mund ein Gefühl von Unmut, Unklarheit und Eifersucht weckte. “Das noch nicht dreijährige Kind hat verstanden, dass das letzthin angekommene Schwesterchen im Leib der Mutter gewachsen ist. Es ist gar nicht einverstanden mit diesem Zuwachs und (…) wendet sich (…) an den grossen Bruder, der (…) an Stelle des Vaters zum Rivalen des Kleinen geworden ist. Gegen diesen Bruder richtet sich (…) der (Verdacht), dass er irgendwie das kürzlich geborene Kind in den Mutterleib hineinpraktiziert hat.“ [48]

Wer nahm den Platz ein, den der Knabe einzunehmen wünschte, wer stand der Mutter am nächsten? Dass im Alltag trotz allen Vermutungen des Sohnes nicht Philipp, sondern Jacob mit der Mutter im gleichen Bett schlief, war nicht zu verstehen[49]. All dies gehörte zu den rätselhaften Unklarheiten rings um die Autorität des Vaters und um das Recht der Nähe zur Mutter, wie Freud sie als wichtigen Teil im „Familienroman der Neurotiker“ ausführte: „(…) das Kind begreift, dass ’pater semper incertus est’, während die Mutter ’certissima’ ist. So erfährt der Familienroman eine eigentümliche Einschränkung: er begnügt sich nämlich damit, den Vater zu erhöhen, die Abkunft von der Mutter aber als etwas Unabänderliches nicht weiter in Frage zu stellen.“[50]

Doch wie mächtig war Jacob, der Vater? Gewiss erschien er dem Kind nicht nur mächtig, sondern auch ohnmächtig, doch der Zweifel an der Macht des Vaters musste ständig verdrängt werden. Ein Beispiel war, dass Jacob nicht verhindern konnte, dass die Kinderfrau Monika von Philipp des Diebstahls angeklagt wurde, weil bei ihr „die blanken Kreuzer, Zehnerl und Spielsachen“ gefunden wurden, die, wie es hiess, dem zwei Jahre und acht Monate alten Sigmund entwendet worden seien, worauf sie für zehn Monate ins Gefängnis kam und dem Kind als Ersatzmutter (oder Ersatzgrossmutter) entrissen wurde. Ein weiteres Beispiel von Jacobs Ohnmacht war, dass er vor den Augen seines kleinen Sohns durch einen antisemitischen Mitbürger gedemütigt wurde (er musste ihm auf dem Gehsteig den Platz einräumen, der Hut wurde ihm vom Kopf in den Schmutz geschlagen und er musste sich bücken, um ihn wieder aufsetzen), schliesslich dass er, als 1857 die grosse Wirtschaftskrise einsetzte, sein Vermögen verlor und wenig später, 1859, mit seiner Familie zuerst nach Leipzig und kurz darauf nach Wien ziehen musste. Der Vater konnte nicht verhindern, dass Sig(is)mund fast gleichzeitig seine Kinderfrau und sein ländliches, vertrautes Umfeld entzogen wurde, dass er in die Eisenbahn gesetzt wurde und unterwegs nach Leipzig, in Breslau, eine schwere Feuersbrunst erlebte, dass er als Kind erlebte, was es bedeutet, in einer Grossstadt Fremder zu sein – und arm.

Die Armut setzte sich fort und belastete Freud sehr, sowohl in der Schul- und Studienzeit wie auch später, als er als junger Arzt zu wenig Einkommen hatte und Geld leihen musste (z.B. bei Josef Breuer), um seine eigene grosse Familie mit den eigenen sechs Kindern sowie die mittellosen, unverheirateten Schwestern und seine Eltern zu ernähren. Die bescheidene Begräbnisfeier für den verstorbenen Vater, den er ehren und keineswegs entehren wollte, hängt mit de Fortsetzung des Auszugs aus Freiberg zusammen.

Die vielen Träume, die nach dem Tod des Vaters einsetzten und für Freud erinnerbar blieben – so wie er sie Wilhelm Fliess erzählte und in die „Traumdeutung“ einbezog – , machen deutlich, wie komplex und widersprüchlich seine Beziehung zur Vaterfigur gewesen war und dass auch die frühkindliche Beziehung zur Mutter, die er immer wieder vermisste und deren Nähe er ersehnte, ein wichtiger Teil dieser Komplexität war. Das vielfältige Geheimnis um die Sexualität, um die triebhafte Lust und Zeugungsmacht des „coitus“ war durch die Familiengeschichte geweckt worden und wurde gleichzeitig tabuisiert, wodurch noch grössere Neugier und noch stärkere Wünsche angeregt wurden, Wünsche nach dem Besitz der unzugänglichen Mutter und geheime Todeswünsche dem Vater gegenüber.

Wie Ernest Jones festhielt, „weist alles darauf hin, dass Freuds bewusste Haltung gegenüber seinem Vater, obwohl dieser Autorität und Versagen verkörperte, durchwegs eine zärtliche, bewundernde und respektvolle war. Feindselige Regungen waren völlig auf Philipp und Emanuel verschoben. Es erschütterte Freud daher tief, als er vierzig Jahre später ‚die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater’ und damit ‚die packende Macht des Königs Ödipus bei sich entdeckte und sich eingestehen musste, dass sein Unbewusstes sich dem Vater gegenüber ganz anders eingestellt hatte als sein Bewusstes.“ [51] Freud selber hielt in seiner Betrachtung über die Bedeutung des Mythos fest, dass „ (König Ödipus’) Schicksal uns nur darum ergreift, weil es auch das unsrige hätte werden können, weil das Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über ihn. Uns allen vielleicht war es beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den ersten Hass und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten; unsere Träume überzeugen uns davon. König Ödipus, der den Vater Laïos erschlagen und seine Mutter Jokaste geheiratet hat, ist nur die Wunscherfüllung unserer Kindheit. (…) Wie Ödipus leben wir in Unwissenheit der die Moral beleidigenden Wünsche, welche die Natur uns aufgenötigt hat, und nach deren Enthüllung möchten wir wohl den Blick abwenden von den Szenen unserer Kindheit.“[52]

Die Aufarbeitung seiner Vaterbeziehung als Sohn war Sigmund Freud dank der „Traumdeutung“, dank der Auseinandersetzung mit der „Psychopathologie des Alltags“ und mit „Totem und Tabu“ in weitem Mass gelungen. Die Konfrontation mit seiner eigenen Macht und Ohnmacht als Vater sowie als „Vater“gestalt für seine Schüler und Schülerinnen, Anhänger und Nachfolger wie auch deren Klärung erfolgte von Freud selber au fur et à mesure. Nur wenig davon konnten wir im Lauf dieser Vorlesung berühren.

Als Freud seine in mehreren Etappen vorgenommene Aufarbeitung des „Mannes Moses und der monotheistischen Religion“ 1934 für eine Publikation zu ordnen und niederzuschreiben begann, fühlte er sich in seinen Kräften eingeschränkt. Neben Erfreulichem – endlich eine grössere Anerkennung seiner Publikationen[53] und eine beachtliche Ausweitung der Psychoanalyse nach London und Paris[54], die Ehrung durch den Goethepreis im August 1930 und ein Jahr später durch seine Herkunftsstadt Freiberg-Pribor, die ihn noch stärker berührte[55], die zunehmend stellvertretende Präsenz durch seine Tochter Anna sowohl im Wiener „Comité“ wie an Kongressen -, hatte er viel Bedrückendes und Belastendes erlebt. Sein Gesundheitszustand ging seit den ersten Kieferkrebsoperationen von 1923 in Wien mit ständigen Schmerzen sowie wachsenden Einschränkungen und qualvollen Komplikationen einher, die immer wieder neue Operationen (in Berlin, schliesslich in London) nach sich zogen; zahlreiche ihm nächst- und nahestehende Menschen waren gestorben, Anfang September 1930 auch seine Mutter, deren Tod – anders als der Tod seines Vaters – „merkwürdig auf mich gewirkt hat, dies grosse Ereignis. Kein Schmerz, keine Trauer, was sich wahrscheinlich aus den Nebenumständen, dem hohen Alter, dem Mitleid mit ihrer Hilflosigkeit am Ende erklärt, dabei ein Gefühl der Befreiung, der Losgesprochenheit, das ich auch zu verstehen glaube. Ich durfte ja nicht sterben, solange sie am Leben war, und jetzt darf ich. Irgendwie werden sich in tieferen Schichten die Lebenswerte merklich geändert haben“[56], wie er Sandor Ferenczi, dem nächsten unter seinen Schülern, schrieb, der selber drei Jahre später, im Mai 1933, nach zunehmender angstbesetzter Umnachtung starb.

In der gleichen Zeit verfinsterte sich die politische Entwicklung in Deutschland und in Österreich, der Antisemitismus wurde nach Hitlers Machtübernahme im Januar 1933 von Tag zu Tag gewalttätiger, bedrückender und verhängnisvoller, da er nicht mehr gesetzeswidrig war, im Gegenteil; es kam zu immer weiteren Restriktionen, Publikationsverboten und schliesslich 1934 zu den Bücherverbrennungen, auch zur Verbrennung von Freuds Büchern in Berlin. Marthe Robert hält dazu fest: „Er nahm es zur Kenntnis und zitierte, ’er hörte auf die Welt zu verstehen!’ Seine Meinung war es, dass dieses barbarische Schauspiel nicht mehr sei als ein Symbol. Er ahnte nicht, dass dies der Auftakt zur tatsächlichen Austilgung (zur Verbrennung) seines Volkes war und dass zwölf Jahre später seine vier Schwestern, die er in Wien zurückgelassen hatte, auch unter den Millionen von Opfern sein würden.“[57]

Brauchte Freud die Grösse und Tragik der legendären Mosesgestalt, um sich selber in der sich für das jüdische Volk anbahnenden Tragik zu positionieren, als Sohn und als Vater, als Jude und als frei denkender Mensch, der den Mut hatte, eine neue Lehre aufzubauen, ja zu verkünden? „Angesichts der neuen Verfolgungen“ schrieb er am 30. September 1934 an Arnold Zweig „fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und warum er sich diesen unsterblichen Hass zugezogen hat“.[58] Es muss ein zugleich drängendes und ängstigendes Bedürfnis nach Klärung der Frage gewesen sein, das ihn bewog, der Quelle der Moses-Geschichte und der monotheistischen Religionen, insbesondere des Judentums nachzugehen, und es müssen widersprüchliche Energien in Freud gewirkt haben, die ihn bewogen, immer wieder Erarbeitetes zu überprüfen – insbesondere im dritten Teil – und neu zu formulieren, bis er sich zur Publikation entschliessen konnte.

So griff er in der dreiteiligen Abhandlung die Auseinandersetzung mit dem grossen Vater-Mythos auf wie mit der sich über Jahrhunderte fortsetzenden und ausweitenden Schuld der Söhne, die danach trachteten, sich über den Vater zu erheben. Betraf es nicht ihn selber, zugleich als Sohn seines Vaters Jacob (gemäss der biblischen Urvätergeschichten ist Jacob, wie in der 1. Vorlesung erwähnt, der Vater von zwölf Söhnen, die als die Stammesväter Israels gelten und zu denen Joseph, der zweitjüngste gehört, dessen Volk von Moses, dem ägyptischen Prinzen und charismatischen Verkünder des einen Gottes, aus Ägypten geführt wurde) wie als Vater sowohl seiner leiblichen sechs Kinder[59] wie der grossen Anzahl von „Söhnen“, die sich gegen ihn als ihren Stammesfürsten aufgelehnt hatten mit der Absicht, ihn zu verstossen? Auch wenn Freud nicht gläubig war, war er Teil dieses Volkes und dessen Geschichte, und obwohl er die Beziehung zu seinem eigenen Vater nach dessen Tod durch seine Selbstanalyse gut aufgearbeitet hatte, blieb in ihm immer noch ein Teil des Schuldgefühls haften, wie er noch im Januar 1936 festhielt, als er auf seine Empfindungen anlässlich der 1904 mit seinem Bruder Alexander realisierten Reise nach Athen und auf die Akropolis einging: „Es muss so sein, dass sich an die Befriedigung, es so weit gebracht zu haben, ein Schuldgefühl knüpft; es ist etwas dabei, was unrecht, was von alters her verboten ist. Das hat mir der kindlichen Kritik am Vater zu tun, mit der Geringschätzung, welche die frühkindliche Überschätzung seiner Person abgelöst hatte. Es sieht aus, als wäre es das Wesentliche am Erfolg, es weiter zu bringen als der Vater, und als wäre es noch immer unerlaubt, den Vater übertreffen zu wollen.“[60]

Was bei Sigmund Freud den inneren Zwiespalt bewirkte, mag ein Restbestand des alten Schuldgefühls gewesen sein, selbst in Sachen Religion mehr Wissen anzustreben als der Vater sich zumuten konnte, und zugleich trotz schwerstem körperlichen Leiden und existentieller Ungewissheit eine nicht nachlassende Erkenntnislust zu spüren, die wie ein loderndes, diagnostisches Feuer die Verzweiflung ob dem Judentum und das Restchen Liebe, das er dieser nicht gewählten Herkunft gegenüber empfand, zu erhellen trachtete. Schon am 4. Mai 1932 hatte er Arnold Zweig geschrieben: „Palästina hat nichts gebildet als Religionen, heiligen Wahnsinn, vermessene Versuch, die äussere Scheinwelt durch die innere Wunschwelt zu bewältigen, und wir stammen von dort (…), unsere Vorfahren haben dort vielleicht durch ein halbes Jahrtausend, vielleicht durch ein ganzes gelebt (aber auch dies nur vielleicht), und es ist nicht zu sagen, was wir vom Leben in diesem Land als Erbschaft in Blut und Nerven (wie man fehlerhaft sagt) mitgenommen haben. Oh, das Leben könnte sehr interessant sein, wenn man nur mehr davon wüsste und verstünde. Aber sicher ist man nur seiner augenblicklichen Empfindungen!“[61]

In der qualvollen Wartezeit bis die Gestapo nach Hausdurchsuchungen und Konfiskationen sowie langen, mühsamen Befragungen und Verhandlungen (bei denen Anna Freud den schwierigsten Teil auf sich nahm), nach wichtigen Interventionen aus dem Ausland, Bemühungen von Ernest Jones um Einreisevisa in England und Zahlungen von Kautionen, für welche Marie Bonaparte aus Paris ihre Hilfe anbot, endlich die Bewilligung für die Ausreise Freuds und seiner Familie aus Wien eintraf, in diesen letzten drei Monaten kam Freud zum Abschluss seiner grossen Untersuchung des väterlichen Erbes. Das grosse religiöse Tabu[62] um die von Moses dem einen Teil der Nachfolger Jacobs – dem Josefstamm – verkündete Vaterreligion, die sich bis ins Judentum unter dem Naziregime, ja bis in die heutige Zeit fortsetzte und in die hinein Sigmund Freud als Kind von Amalie Nathanson und Jacob Freud geboren worden war und die ihm anhaftete, Ungläubigkeit hin oder her, dieses Tabu wagte er anzutasten – und weit mehr, entgegen aller Verbote der Antastbarkeit und aller damit verflochtenen Ängste. Man muss sich vorstellen, wie viel Konzentration unter dem konstanten Schmerzzustand infolge des sich verschlimmernden Karzinoms[63] und gleichzeitig unter den existentiellen Schikanen und unabsehbaren politischen Bedingungen erfordert war, und zugleich wie viel Mut, um diese historische und analytische Zusammenfassung von schon Erarbeitetem und von neu Erkanntem zustande zu bringen – und zu publizieren; denn die Ergebnisse, zu denen Freud gelangte, waren kaum ein Trost für das jüdische Volk. Gleichzeitig waren sie ein hohes Wagnis hinsichtlich der zu erwartenden Reaktionen der katholischen Kurie. Doch für Freud selber entsprachen sie dem Befreienden, das mit dem Aufzeichnen von Erkenntnis einhergeht – ein Aussprechen war seit 1923, der ersten Operation, kaum mehr möglich. Freud wollte schriftlich festhalten, was ihm wichtig erschien – auch hier eine merkwürdige Analogie zu Mose, der ein „Stotterer“ war und deshalb der Zeichensprache, der Schrift, bedurfte. [64]

Kleine Ausschnitte können die Dringlichkeit, unter welcher Freud stand, belegen[65]:

„Es handelt sich um etwas Vergangenes, Verschollenes, Überwundenes im Völkerleben, das wir dem Verdrängten im Seelenleben des Einzelnen gleichzustellen wagen. In welcher psychologischen Form dies Vergangene während der Zeit seiner Verdunkelung vorhanden war, wissen wir zunächst nicht zu sagen. Es wird uns nicht leicht, die Begriffe der Einzelpsychologie auf die Psychologie der Massen zu übertragen, und ich glaube nicht, dass wir etwas erreichen, wenn wir den Begriff eines ‚kollektiven’ Unbewussten einführen. Der Inhalt des Unbewussten ist ja überhaupt kollektiv, allgemeiner Besitz der Menschen. Wir behelfen uns also vorläufig mit dem Gebrauch von Analogien. Die Vorgänge, die wir hier im Völkerleben studieren, sind den uns aus der Psychopathologie bekannten sehr ähnlich, aber doch nicht ganz die nämlichen. Wir entschliessen uns endlich zur Annahme, dass die psychischen Niederschläge jener Urzeiten Erbgut geworden waren, in jeder neuen Generation nur der Erweckung, nicht der Erwerbung bedürftig. (…)

Die Wiederkehr des Verdrängten vollzieht sich langsam, gewiss nicht spontan, sondern unter dem Einfluss all der Änderungen in den Lebensbedingungen, welche die Kulturgeschichte der Menschen erfüllen. (…) Der Vater wird wiederum das Oberhaupt der Familie, längst nicht so unbeschränkt wie es der Vater der Urhorde[66] gewesen war. Das Totemtier[67] weicht dem Gott in noch sehr deutlichen Übergängen. Zunächst trägt der menschengestaltige Gott noch den Kopf des Tieres, später verwandelt er sich mit Vorliebe in dies bestimmte Tier, dann wird dies Tier ihm heilig und sein Lieblingsbegleiter, oder er hat das Tier getötet und trägt selbst den Beinamen danach. Zwischen dem Totemtier und dem Gott taucht der Heros auf[68], häufig als Vorstufe der Vergottung. Die Idee einer höchsten Gottheit scheint sich frühzeitig einzustellen, zunächst nur schattenhaft, ohne Einmengung in die täglichen Interessen des Menschen. Mit dem Zusammenschluss der Stämme und Völker organisieren sich auch die Götter zu Familien, zu Hierarchien. Einer unter ihnen wird häufig zum Oberherrn über Götter und Menschen erhöht. Zögernd geschieht dann der weitere Schritt, nur einen Gott zu zollen, und endlich erfolgt die Entscheidung, einem einzigen Gott alle Macht einzuräumen und keine anderen Götter neben ihm zu dulden. Erst damit war die Herrlichkeit des Urhordenvater wiederhergestellt, und die ihm geltenden Affekte konnten wiederholt werden.

Die erste Wirkung des Zusammentreffens mit dem so lange Vermissten und Ersehnten war überwältigend und so, wie die Tradition der Gesetzgebung vom Berg Sinai sie beschreibt. Bewunderung, Ehrfurcht und Dankbarkeit dafür, dass man Gnade gefunden in seinen Augen – die Mosesreligion kennt keine anderen als diese positiven Gefühle gegenüber dem Vatergott. (…)“

Soweit erscheint Freuds Deutung von der rabbinischen[69] Theologie nicht weit entfernt zu sein. Auch hier handelt es sich um die von Moses an die „Grossen der Versammlung“, die „Väter“ überlieferte Lehre. „Die Schriftgelehrten haben die dazu notwendige Vollmacht oder Autorität, die sie von Moses herleiten: ’Mose empfing die (schriftliche und mündliche) Tora vom Sinaï her und überlieferte sie dem Josua, dieser den Ältesten, diese den Propheten, diese den Männern der Grossen Versammlung’, gemäss der ’Sprüche der Väter (1,1)’. Die ’Väter’ gehen weiter durch die gesamte Zeit des Zweiten Tempels und führen nahtlos in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach (Chr.)“.[70] Freud suchte jedoch keineswegs eine Annäherung an die rabbinische Deutung, im Gegenteil. Er wagte eine andere Deutung:

„Die Richtung dieser Vaterreligion war damit für alle Zeiten festgelegt, doch war ihre Entwicklung damit nicht abgeschlossen. Zum Wesen des Vaterverhältnisses gehört die Ambivalenz; es konnte nicht ausbleiben, dass sich im Lauf der Zeiten auch jene Feindseligkeit regen wollte, die einst die Söhne angetrieben, den bewunderten und gefürchteten Vater zu töten. Im Rahmen der Mosesreligion war für den direkten Ausdruck des mörderischen Vaterhasses kein Raum. Nur eine mächtige Reaktion auf ihn konnte zum Vorschein kommen, das Schuldbewusstsein wegen dieser Feindseligkeit, das schlechte Gewissen, man habe sich gegen Gott versündigt und höre nicht auf zu sündigen.“

Sigmund Freud erläuterte in der Folge, dass dieses Schuldgefühl, durch die Propheten ständig wach gehalten, zu einem „integrierenden Teil des religiösen Systems“ wurde. Da die auf Gott gesetzten Hoffnungen sich nicht erfüllten und es dem Volk schlecht ging, sei es nur möglich gewesen, „an der über alles geliebten Illusion festzuhalten, Gottes auserwähltes Volk zu sein“, indem die eigene Schuldhaftigkeit als Ursache für das Elend zu gelten hatte, und indem „die Gebote immer strenger, peinlicher und auch kleinlicher eingehalten werden mussten“. Freud hält fest, dass dadurch wohl „in Lehre und Vorschrift ethische Höhen“ erreicht worden seien, dass diese Ethik jedoch „ihren Ursprung aus dem Schuldbewusstsein wegen der unterdrückten Gottesfeindschaft“ nicht verleugnen könne. „Sie hat den unabgeschlossenen und unabschliessbaren Charakter zwangsneurotischer Reaktionsbildungen; man errät auch, dass sie den geheimen Absichten der Bestrafung dient.“